日志正文

|

||

|

说起太行八陉,最箸名的当属拥有太行八陉之第五陉、天下九塞之第六塞双重身份的井陉。早在公元前10世纪,周穆王西巡过太行,就发现并开辟了井陉通道。公元前530年,晋将荀吴、魏舒“毁车为行”越井陉关攻鲜虞;《吕氏春秋》中,晋佯称铸一大钟赠送仇由,仇由国君不听劝阻傻乎乎凿岩而道,空耗国力,终被晋国所灭。说的都是这条燕晋孔道。前221年,秦始皇统一中国,曾多次征用民夫劈凿加宽井陉隘路,形成自京城咸阳出函谷关渡黄河北上晋阳、东下井陉、再趋辽东的秦皇“驰道”。《史记.秦始皇本纪》记载,秦始皇东巡驾崩,赵高、李斯秘不发丧,由井陉辗转九原回长安,走的也是这条古道。以后的2000多年间,历朝历代的统制者对这条古道均有维修,沿途设立了很多关、阁、驿、铺等,直至清末。这条史称“燕晋通衢”的大道,当地人习称秦皇古道。

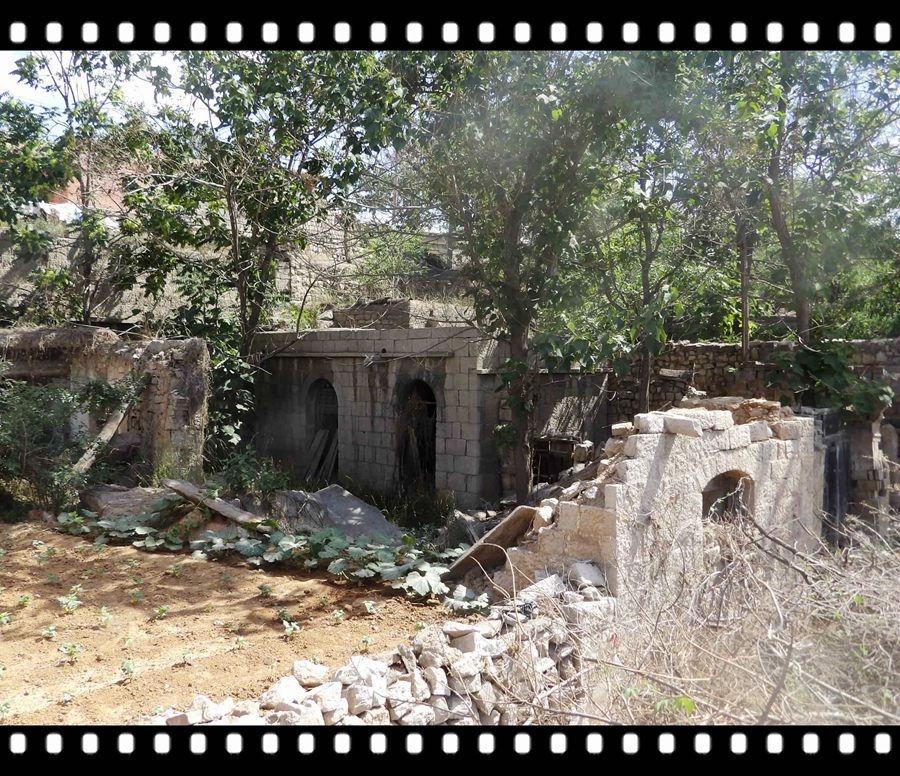

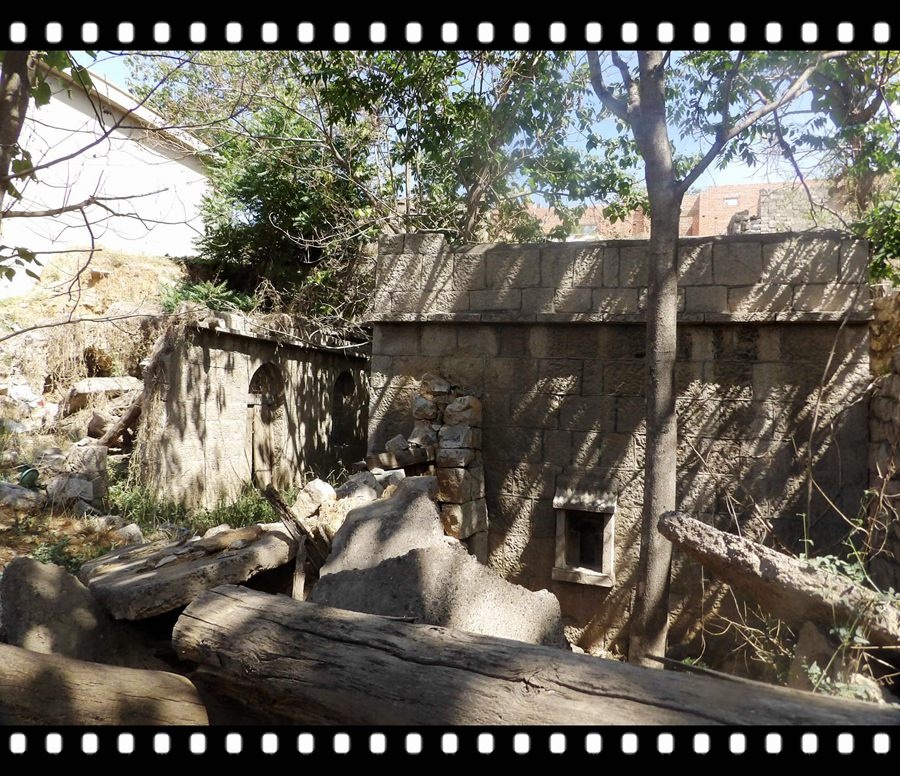

井陉微水至上安间的秦皇古道上,有座山叫白石岭,因山上的石头均为灰白色的石灰岩而得名。古道从白石岭的垭口处穿过,垭口和的最低处即秦皇古道的制高点。垭口处建有一个关城,史称白皮关,白皮关设有东西二个关阁,其中东阁是主阁,阁的东墙上有石匾,匾上刻有东天门三字额,因此白皮关也被称为东天门。 清末以来,石太铁路开通,这条繁华了几千年的大道冷落了下来,上世记30年代末,日本侵华期间,日军为侵略中国、控制华北的需要又修建了石太公路,井陉古驿道彻底的通出了历史舞台。由于石太公路大部分是沿用原来的古道修建的,当年的古驿道绝大多数地段已被石太公路所覆盖。仅有个别地段无意之中保留下来。白石岭上的古驿道就有幸保留了下来样,它是井陉古驿道中得以保存下来的不多的几段古道中距离最长,地形最险要的一段古道,同时也是井陉古驿道中最具代表性的一段古道。 东天门古驿道之所以能够完好的保存下来,得益于修建石太铁路、石太公路时,为避开险峻的白石岭,石太铁路和石太公路不约而同的在白石岭下特意绕了一个弯。从此东天门便彻底荒寂冷落下来,淡出了人们的视线。但这也恰恰使之免遭了人为的破坏,使的那段驿路包括与之配套的关城、驿铺、戏楼、客店、碑碣等等原生态地留存于历史的莽原上。 今天,我要走的就是这一段古道。 古道沿途的风光  由微水方向登白石岭,必过五里铺。出微水,沿着在古驿道基础上修建的一条乡村公路一路东行,视线中是起伏不定的井陉盆地,井陉四面环山,地势周围高中间低,形如深井,故名井陉。 眼前的这片土地虽不如一望无垠的华北大平原辽阔,也不如华北大平原平坦,却是井陉最富庶的地区,是井陉当之无畏的粮仓,在辛勤的井陉人民的耕作下,这片土地绿意盎然,充满了生机。 还是古道沿途的风光,远处的塔是井陉县城(即微水镇)城东的韩信公园的观光塔  途中有个岔路口。迷茫中, 恰好过来一骑摩托的老乡。在老乡的指点下,我走上了右手的路,很快五里铺就到了。 五里铺是古驿道上的一个换马站,为方便来往邮驿、差官而设。在我国,邮驿通信已有2000多年的历史,古时的信使,或骑驿,或步递,途中需食宿与换乘马匹,于是便出现了驿站。《周礼》载:“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食。三十里有宿,宿有路室,路室有委。五十里有市,市有候馆,候馆有积。”“庐”、“路室”、“候馆”即为较早之驿站,汉则称“传舍”、“邮亭”,唐称“驿馆”,宋称“邮铺”,元称“站赤”,到明清则称为“驿站”。 井陉境内古驿道上的驿铺就是按10里一铺设置的。总铺在当时的县治天长东关,由天长向西,10里板桥,20里龙窝,30里界堠,入山西通往平定州。天长往东,10里西河,20里横口,30里微水,40里白石岭(东天门),50里上安,60里下安,通往获鹿(今鹿泉)。后来为方便来往差官及时换马,往往每两个驿站间又增加一个换马站,俗称腰驿。五里铺驿站正是这样的腰驿。相似的腰驿还有东窑岭、北张村、南河头等等。 走进五里铺,最初的印象让我有些失望:路边是一条不宽的干沟,沟那边的山坡上稀稀拉拉的散落着一些院落,那些院落基本都是近几十年的新屋,看不到一座上年头的老建筑。只有沟底处有几间老屋,那些老屋不但破烂不堪,位置还特别低,比沟底还低,房屋多已倒塌,成了一片残墙断壁。没倒塌的房屋也差不多被埋了半截,奇怪,别的村房子都建在高处,至少不会建在沟底,以保证下雨天水不会灌进院里,这个村的院子怎么比沟底还低?难道这就是五里铺,与想象差的也太远了。 比沟底还低,几近埋没的院落  残败的院落  院里的残垣断壁  一个看似不错的院落,院门也快被土埋住了  横跨干沟的小石桥  正当我疑惑不解时,一个老乡走了过来,他告诉我,这个被埋了半截的院子就是过去的驿站,即差官、信史换马的地方(别的博友的博客中说这个院子是翟家药铺,此说应该有误)。老乡说这所院子96年以前还基本完好,96年那场山洪,房子被彻底被冲毁了。老乡还说,我脚下的那条干沟其实就是过去的驿道,只不过原来的路面比院子低,后来越填越高,那些临沟的院落才被埋了半截。  被埋了半截的驿站大门  驿站院内的惨景  走过古驿站遗址不远是个十字路口,路边竖有一块村名碑,一般村的标志都立在村口处,五里铺的碑却戳在村中心的位置。这个村的确有点怪,还真是怪。  进村后我一直关注道北了,现在才发现,十字路口之南,那条南北街两侧是连片的老房子。看来道南才是原来的五里铺老村。看到那些高低错落的老建筑,我那哇凉哇凉的心一下子兴奋起来了:这才是真正的五里铺。我说么,五里铺村好歹也是个古村,怎么能象道北那片房子那样,那不太寒酸了么。 道南的老宅院  一个已经废弃的小院  从门缝中偷窥废弃的院子内部  一个开着门的小院  小院里,正在修理自行车的老乡  依势而建,造型各异的民居   还是各种老民居      一个大号的牲口槽子,长度足有两米多  这个小院,是否已经被废弃?  走在路上的老乡  十字路口的东南角是两座小庙,一座五道庙,一座好象是关庙。庙是近年重新翻建,一侧的几块碑是古物,其中最早的碑是道光年间的碑。这几通碑均是修庙功德碑,字迹基本清晰。     从其它博友的博文中得知,五里铺村有个王焕文府,门楣上悬有“拾金不昧”匾,是道光十八年九月井陉正堂为表彰王焕文拾金不味的高尚品质而题。我不知王焕文府的具体位置,也没有时间在村里深转。我今天要穿越到东土门,下边的路程还很长,时间有点紧。所以我只是蜻蜓点水般的在五里铺村口处转了转,就告别了五里铺。  我在五里铺参观的最后一个院子,一个老乡正在洗衣服  院子的大门洞  院子的内景   五里铺村拍下的最后一张照片

最后修改于 2016-01-20 12:32

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?