日志正文

|

||||

难上加难的穿越路,意外添彩的小结局——14年5.1下口-六岭关-城墙梁-碴马穿越记 (3)

|

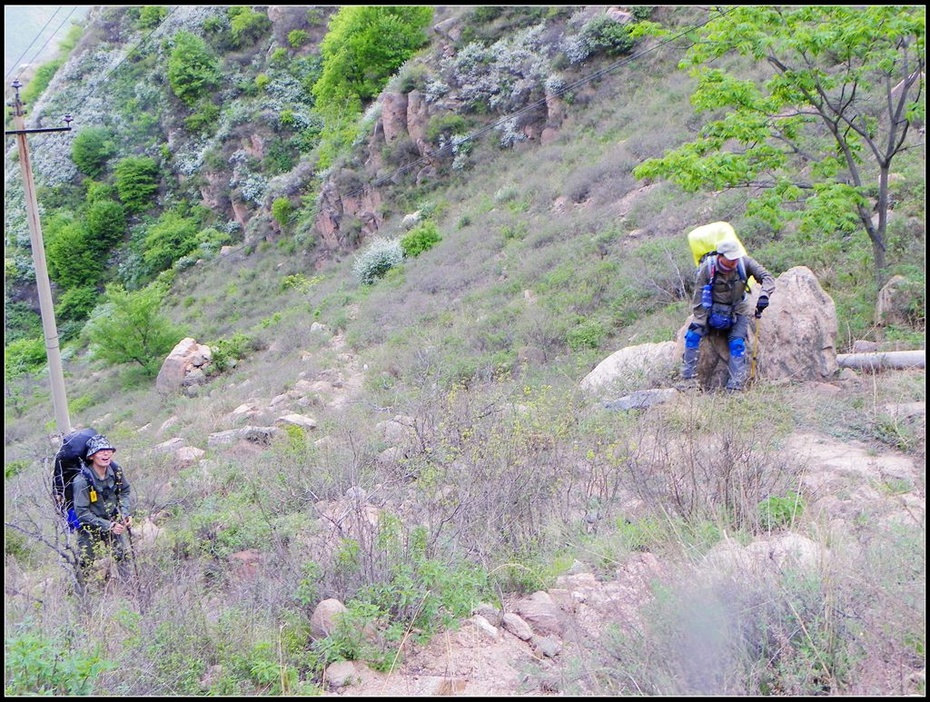

身后,仍在攀升中的队友

垭口的另一侧是一个采石场,大片的山体被削的千疮百孔、不成样子。这儿的山不同于下口的山,下口的山也是被挖的千疮百孔,但挖的是铁矿,这儿的山全是破碎的沙质岩,采下的碎石只能被加工成建筑用的沙子。没办法,经济发展,各种建设,总离不了各种‘采石'。也是发展必须要付出的代价。  回看刚刚走过的垭口  路两侧,原本郁郁葱葱的山处处是疤痕  下行中,我们远远看到下边有片建筑,这就是被废弃的采石场,仅剩一个人老乡住在这儿看工地。老乡说:顺公路下去,到提水站处走小路,有半小时就能下到上瓦岔。 时间已经6点半了,我们要抓紧时间赶路。说走就走。谢绝老乡让我们避会儿风再走的的建议,我们匆匆垢上路了。  风依然那么猛,这条沟很开阔,就象一个巨大的风胡同,阵阵强风不仅刮的人透心凉,还刮的人立足不稳,真有把人吹上天的感觉。由于是采石场,路面上有不少浮沙,狂风卷起的沙粒没头没脑的打在你的身上脸上,抽的脸生痛,我们不时的背过身去躲 狂风,等风头过去再接着向下走。就这样走走停停。 背过身躲避狂风的小董,背包罩已被刮开   提水站处拐上小路,我们迅速的下到沟底。此时的风小多了,上瓦岔也进入到视线中,看样子,最多再有10来分钟就能走到,。我们终于可以松一口气了,带着着喜悦的心情,加快脚步向今天的目的地赶去。 再次走上公路  沟底的梯田、公路  |

将近7点时,我们走进了下村。村口是昔日的下瓦岔小学,象山村的绝大多数学校一样,这所学校如今只剩了空空的校舍,成为上瓦岔村委会所在地。

看着空荡而整洁的院子,不锈钢说:今天,要能扎营在这个院子里最理想不过了。

看着空荡而整洁的院子,不锈钢说:今天,要能扎营在这个院子里最理想不过了。

村中的老屋

”学校"扎营的愿望没能实现,村干部对我们爱搭不理的,好象没看见我们一样。没办法,谁让人家是官呢,尽管连九品官也算不上,但在这一亩三分地,人家就是一言九鼎的皇上。

最终,我们在村中找了一处空地扎了营,这座房子是村里的“磨坊”,大门紧锁的房子时有两台“小钢磨”,小钢磨,是小形面粉机的简称。

最终,我们在村中找了一处空地扎了营,这座房子是村里的“磨坊”,大门紧锁的房子时有两台“小钢磨”,小钢磨,是小形面粉机的简称。

最后修改于 2014-05-10 17:25

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?