日志正文

|

|||

|

天亮了,抓紧时间起床。飞熊昨天让饭店老板联系了一辆车,那车是农村客运班车,正常的点是7点半从岔道发车去县城中,午后从县城 返回。7点半有点晚,因为我们今天要走50里东峪,还要争取在下午3点半之前走出东峪,好在魏庄子大桥处等过路的班车,赶到蔚县再倒是班车。要是出东峪的时间晚于3点半,那可就黄花菜都凉了。再者,这辆车只是个八座车,每天各沟里去县城办事的老乡就坐满了,根本装不下我们6个人、6个包。车老板不错,答应6点时单送我们一趟,要价还不高,1人10 元。这下好了,一切矛盾都解决了。

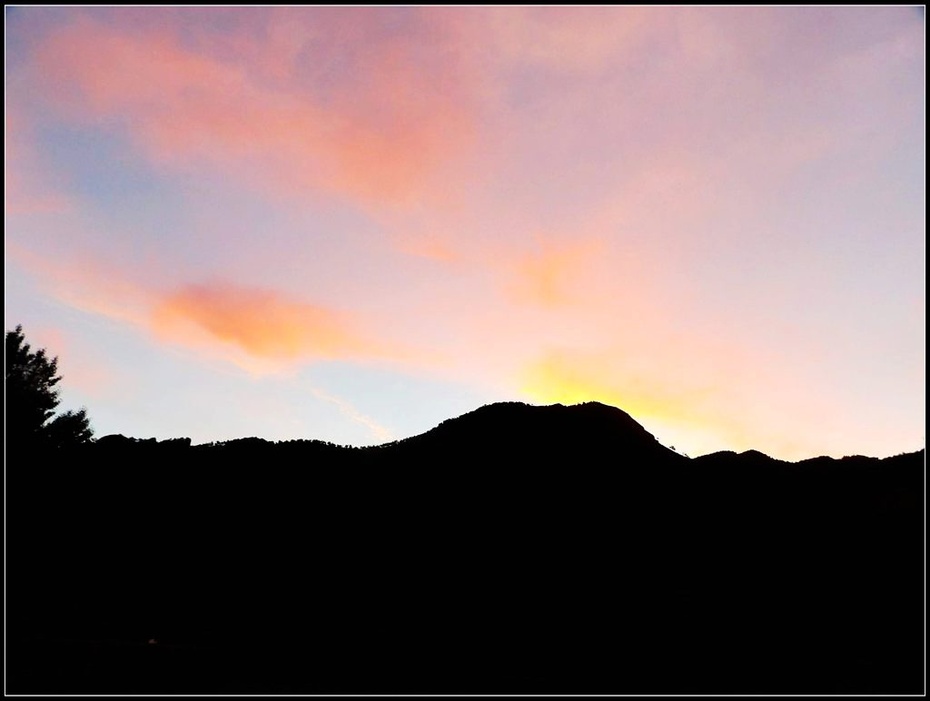

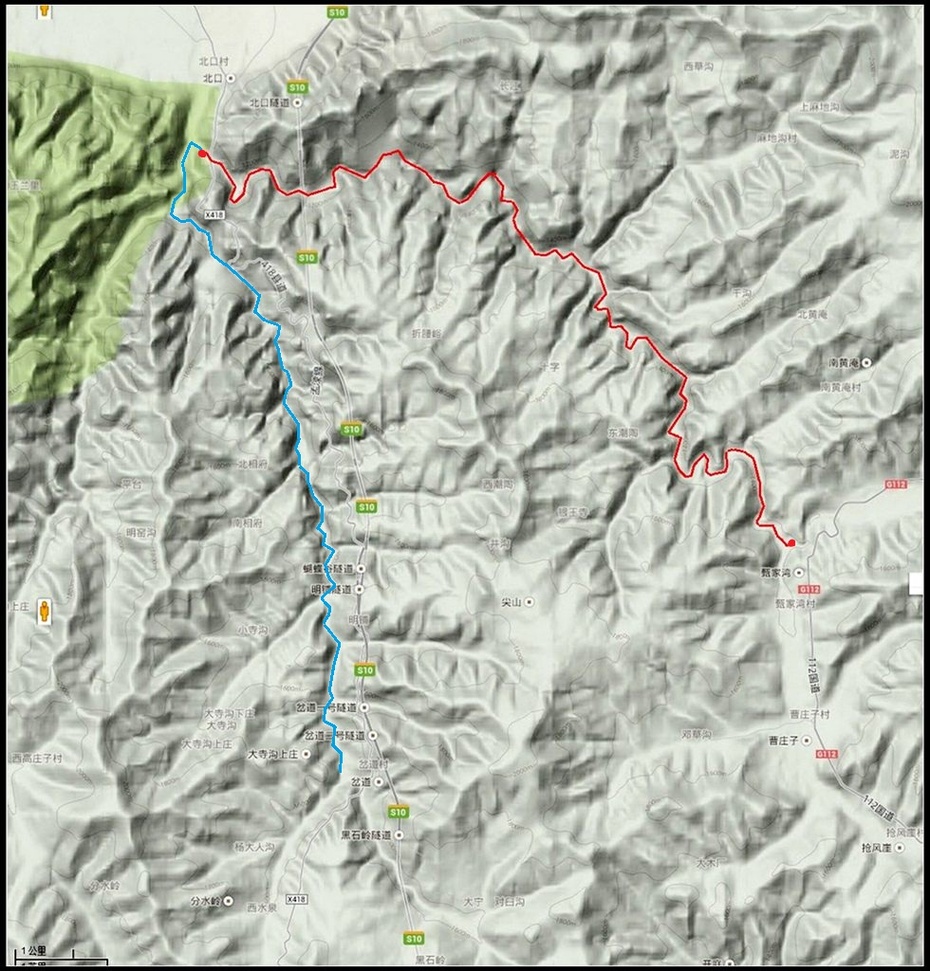

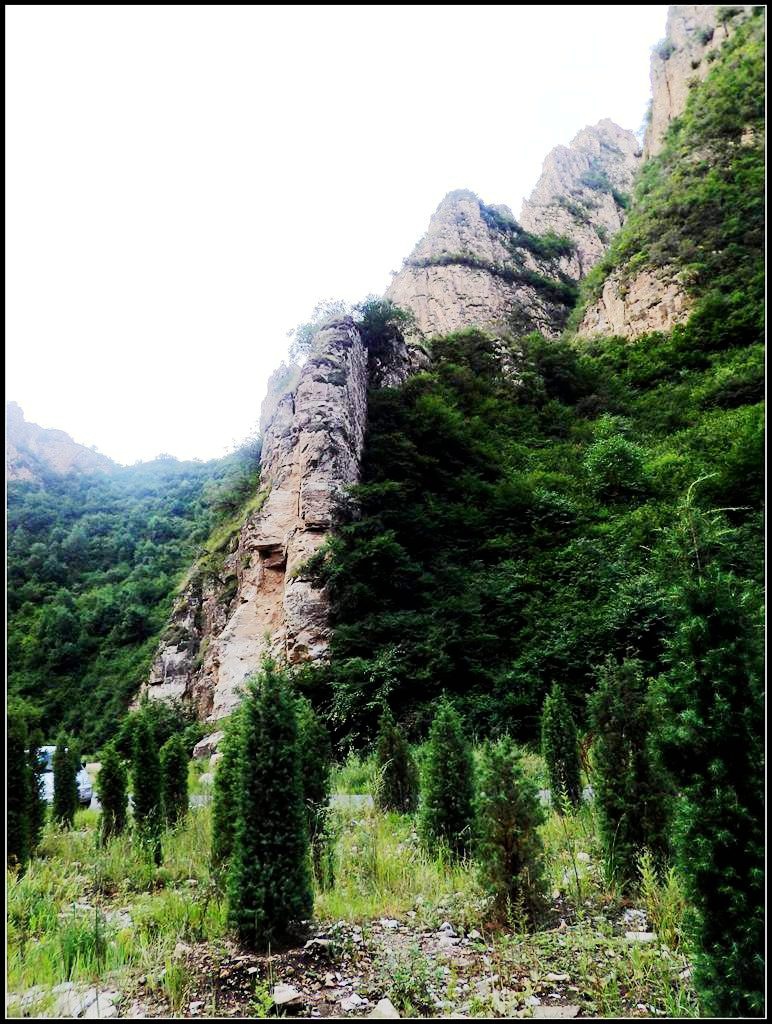

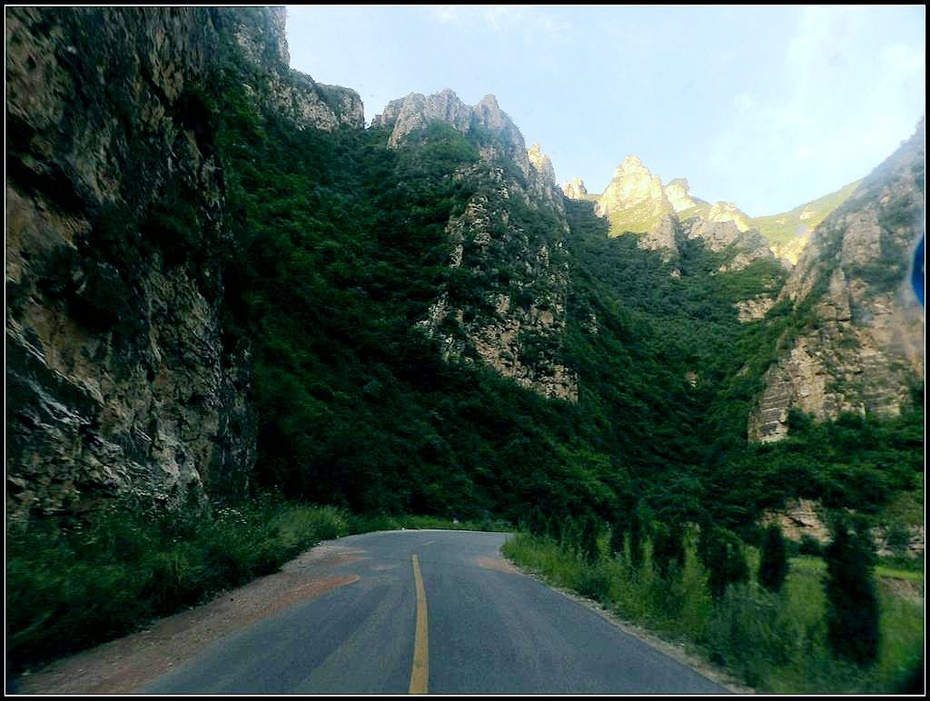

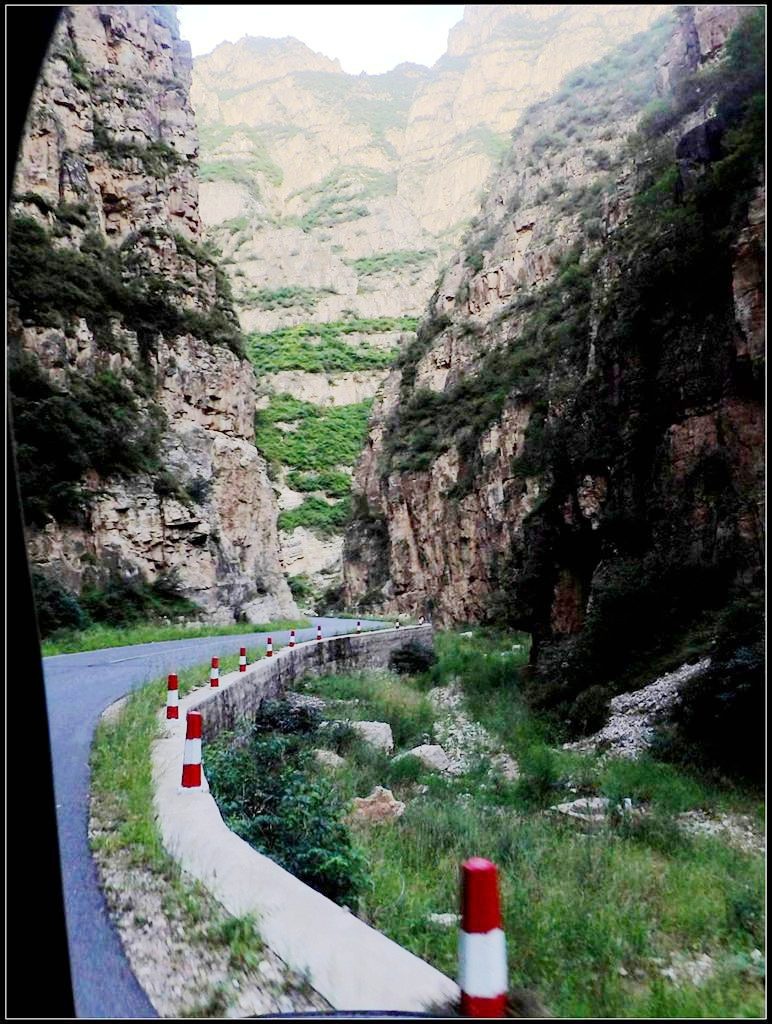

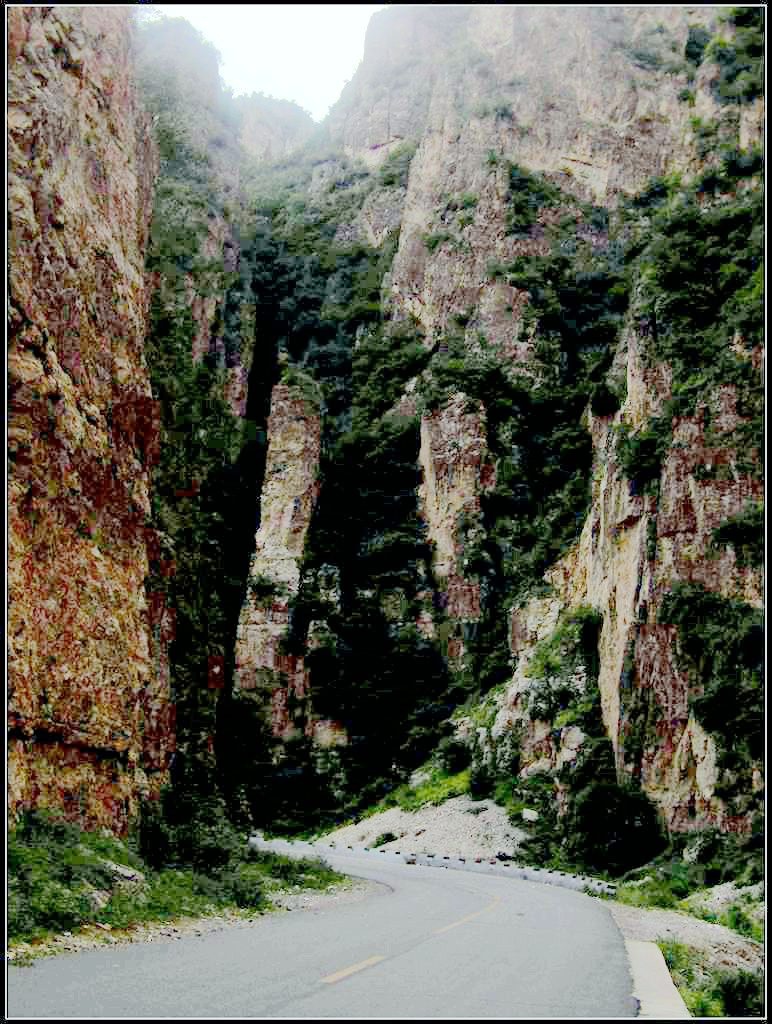

5点20,东方的彩霞  按我最初的计划,我们今天是要徙步40里飞狐峪的,但昨天晚饭时商量今天的安排,有的人因只有一天时间了,有的人嫌走公路太枯燥,纷纷要以车代步飞狐峪,只走50里东峪。唯有老慢老大的不乐意,他不想坐车,他想一直走下去,继续用双脚丈量大地。老慢用眼看我,想争取我的支持。可我昨天那半死不活的样子,自己还不知今天会是什么情况呢,哪敢吭声,最终少数服从多数,成了一边倒的情况。所以才有了飞熊这才让老板帮忙找车一事。这样一来,我们这次的穿越就由5天减为4天,今天就成了此次行动的最后一天。今天的任务就成了徒步50里东峪,即由东峪的西口走到东峪的东口,题目中的从西走到东寓意就在这里。 其实,本篇游记的“从西走到东”是缩水版的从西走到东。从北口一进飞狐峪,距东峪的西口不过200来米远还有一条峪口,走进去也是一条长峪,名为西峪。西峪虽比50里东峪和40里飞狐峪短,也不如前两条峪险,但也是这片山里的主峪,东峪、40里峪、西峪,3条峪呈放射形分布,构成这片山的主框架。如果能把西峪一起走了才是真正的从西走到东,但这次行活动,我怎么筹划也无法把西峪合理的安排到这次行程里,所以只能舍去西峪了。缩水就缩水吧。这年头水货多了,比咱还水的事,大有人在。 今天的行动示意,其中蓝线部分是以车代步的飞狐峪段,红线部分是50里东峪部分  6点不到,车已停在了门口,装包,上车。 司机人不赖,他说,路上有风景好的地方会停下车来让我照照相,要不然,白“游了一趟飞狐峪,连个念想也没有。到进时你对别人说去过飞狐峪,别人准说你是忽悠,无图无真相啊。 时间还早,初升的太阳根本照不进飞狐峪,天空又亮,飞狐的山如一片剪影,我的傻相机,即使调整爆光量,有的照片还是无法正确爆光,哎,啥时咱也有了钱,又有了体力,也背个单反大炮筒子玩一玩?"咔嚓 ” "咔嚓"。呵呵。想想就过瘾,只能想想过瘾。  飞狐峪,又名飞狐口、神通沟、黑风峪等,俗称四十里峪或北口,是一条蜿蜒四十里长的绿色大峡谷,因飞狐的美丽传说而名。 飞狐峪,弯曲、狭窄、幽深、邃长。我们乘车一路下行,但见石峰争奇竞秀,山路回环盘旋,时而峭壁迎面,天似一线;时而峰回路转,豁然开朗;时而山势险峻,山石嶙峋;时而一线微通,花明柳暗。当地流传的一首歌谣这样唱道:“说蔚州,道蔚州,蔚州就是不一般。……南面有座翠屏山,翠屏山,飞狐峪,飞狐峪内有箭眼。一柱香,八仙洞,阎王鼻子鬼门关……”。 古籍上称之“襟带桑乾,表里紫荆”,“摄乎云谷之间,吭背京鼎,号锁钥重地”的飞狐峪南北大通道,自古就是闻名遐迩的古战场,无数次大小战争在这里相继上演。公元前204年,刘邦与项羽逐鹿中原,其手下的谋士郦食其分析了天下的形势后,提出“东塞太行之险,北拒飞狐之口,西守白马之津”的建议,最终击败项羽。汉文帝后元六年(公元前158年),3万匈奴进入云中地带(当时蔚州属云中郡),驻军于蔚州边界。命中大夫令勉为车骑将军,驻扎在飞狐口;东汉建武十三年(公元37年),匈奴、乌桓联兵犯境,光武帝下诏命大将杜茂、王霸率领判刑的罪犯6000余人治理飞狐道,从黑石峪至大同,沿途堆土垒石,筑起亭障,屯兵防守;东汉建安二十三年(218年),焉陵侯曹彰统大军穿越飞狐峪北征乌桓,一直打到了桑干河畔...... 近至现代,1938年12月17日,八路军120师717团在飞狐峪中一个叫明铺的地方,成功地伏击了从蔚县出发向涞源县运送武器和物资的日军车队。日军大队长田原被当场击毙,翻译官被俘,打死日伪军400余人,33辆汽车被击毁,缴获步枪181支,机枪11挺,炮1门和其他军用物资。此战切断了日军从蔚县到涞源的交通要道,狠狠地打击了侵华日寇的嚣张气焰。 此刻我们坐车行驶在飞狐峪中,遥想当年两军交战时战鼓喧天,战马长嘶,旌旗飘扬,刀剑森森的气势,该是何等壮观恢弘,又是何等壮烈激昂?  民谣说:”四十里飞狐七十二道弯,处处含胜景,弯弯有洞天” 。这话一点不假。上路不远,司机在一个拐弯处停下车来,他告诉我们这儿可以照照相。这儿的主要亮点是一个天生桥。当然,那犬牙交错的山,那千姿百怪的石本身就是一道亮丽有的风景线。 第一次停车的山路拐弯处的宽银幕效果      我们不能耽搁太多的时间,司机回来还要跑班车。所以停留了不过两分钟,我们又上路了。 做为老大哥,我在坐车时受到了特殊照顾,坐的是副驾驶的座,能比较清楚的看见两侧的风光,所以我的照片好多是在飞驰的汽车里隔着玻璃拍摄的,至于哪些是行车中拍的,哪里些是停车时拍的,我也记不清了。相比于我的幸福,其它队员可就没那么幸运了,他们挤在后边,最多能捕捉到一点凤毛鳞角。

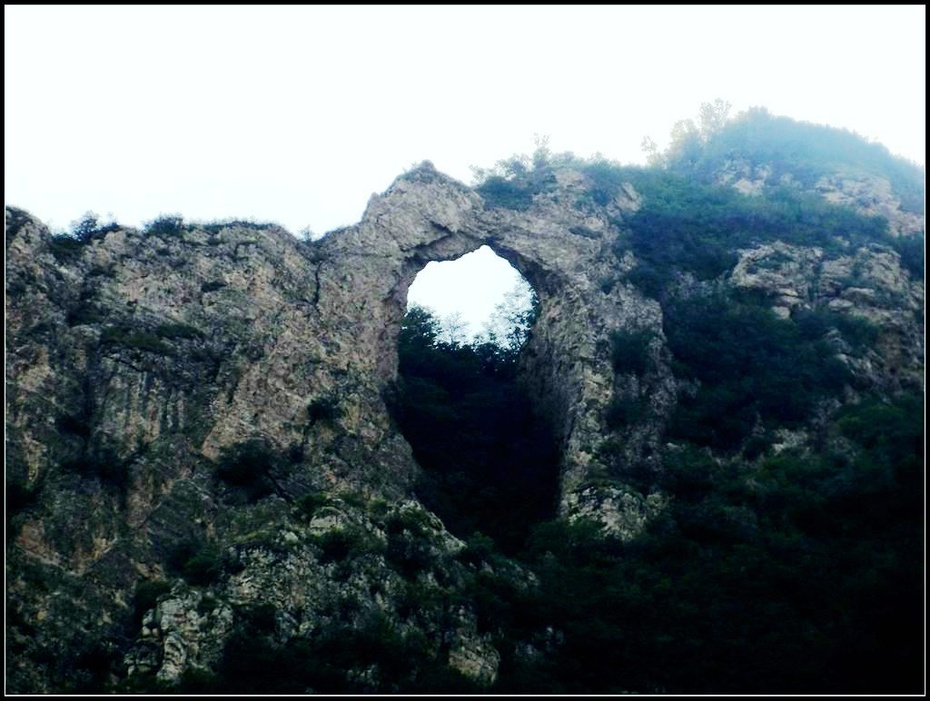

突然 ,我看到前边的山上有个眼,“洞,前边有个洞”,司机说那叫箭眼,相传说是杨六郎射出来的,因此而一箭定三川。杨六郎一箭定三川的故事 我呼说过, 我知道那只是一个历史传说,历史 上并没有那样一个正值实的人,有那样的人也没那大的本事,能一箭把山射穿。之所以有那样的传说,是人们对历史上敢于抵抗外族侵略的英雄人物的赞叹。这代表着中华民族不畏强暴、敢于斗争的精神,所以这个故事才能一直流传到今天。

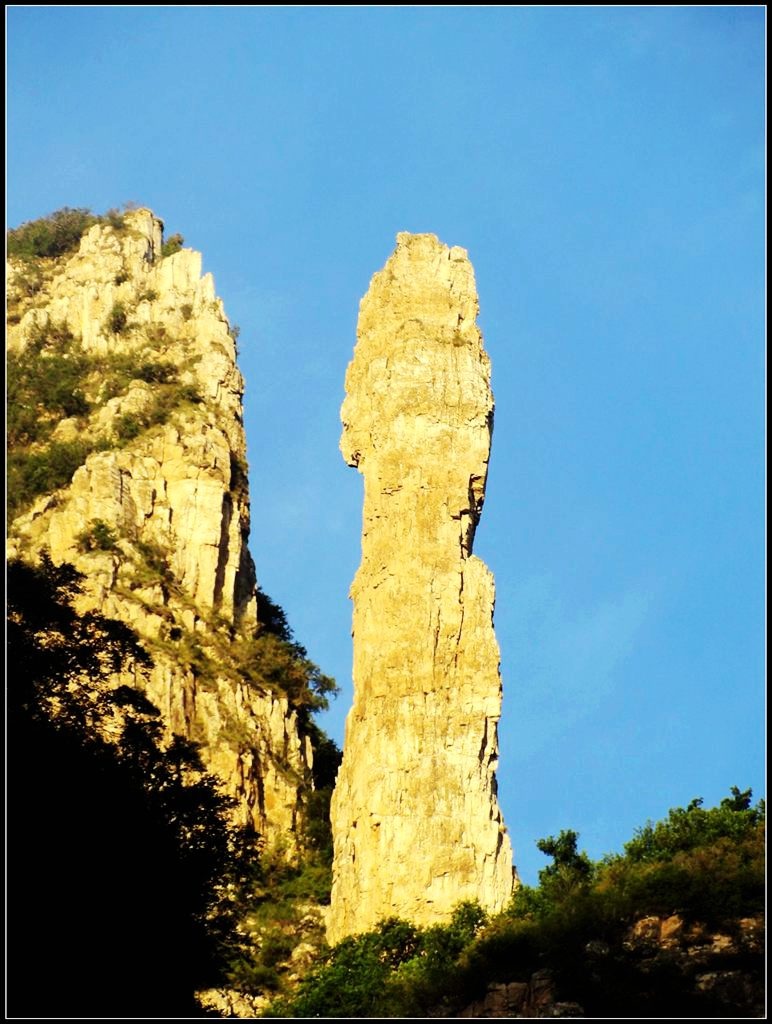

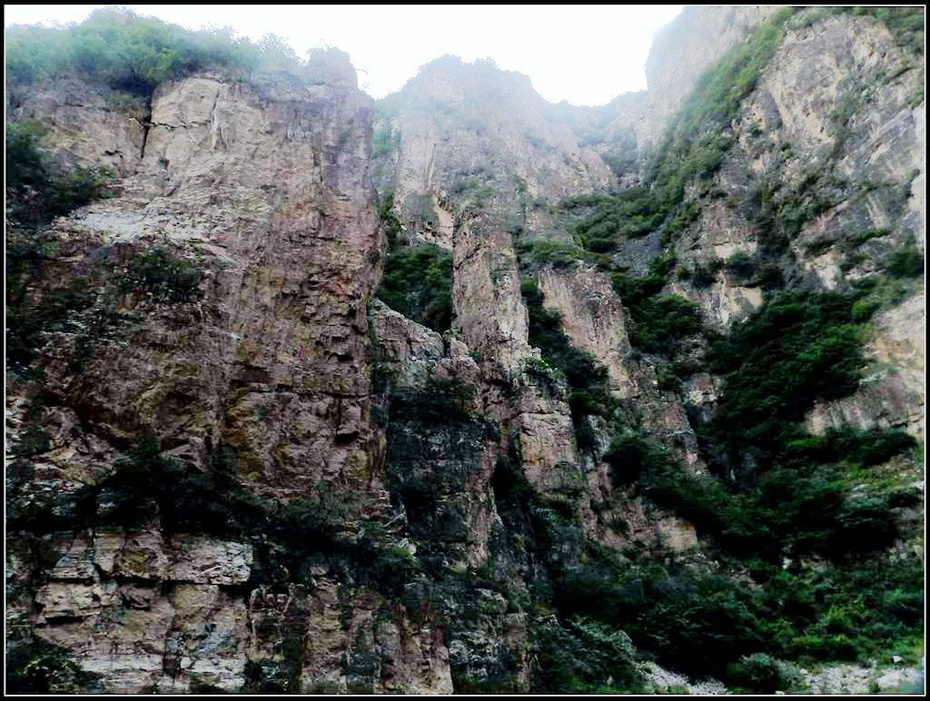

说话间司机已把车停在路边,我们下车又是一通拍照,司机说:“别光看那边,你们看看这边”。往左一扭头,一个狭窄的石缝后,高高的山梁上竖着一根高高的石锥,肉眼估计那根石锥的高度于少有3、40米,此时,金色的阳光正好打在那个石锥上,它是那么的威武、那么的阳钢,真象一个顶天立地的擎天柱。司机师傅依靠,我们这儿有民谣:“顾了六郞眼,顾不了擎天柱”。也是那个石柱藏在山缝里,走到这儿的人往往会一路向前看,看那个神奇的箭眼,若非有当地人提醒,谁会一边扭头, 看那个狭窄的石缝呢,只需几步,你就会错过这一美景。在这儿,我再次向司机 师傅表示感谢。谢谢你给了我们享受这一奇观的机会。     山是那样的奇,石是那么的巧,虽说缺了水的趁托,谁又能说这山没有灵气?如果有时间,真应该好好坐下来的把玩、好好的品味一番。可这是不可能是的,不是我们没有那么多时间,是司机 还要在7点半前赶去岔道去。上车,继续下行,随后,我们一次次的次与张石高速擦肩而过。 飞狐峪自古代就是南北交通的大通道,在没有现代交通工具的时代,飞狐峪一直是连接华北平原与山西高原、蒙古草原的主要交通线。那时,官府在蔚县设有驿站,驿站在当地又叫驿铺,用于传递官府来往的公文等。蔚县的总铺下设5路分铺,供送递公文的士卒休息、饮食、饮马。其中向南的驿路就穿越飞狐峪,在北口、明铺等处均设有分铺,供往来官史休息。其中明铺的地名就来源于此。那时飞狐峪内没有公路,山路崎岖,峡谷曲折,车不能通,舆不能行,只有经过调训过的骡马才能在悬崖峭壁的羊肠小路上攀山越岭,往近返于南北,因为骡子更耐力也更不易得病,因此有了专门养骡子用于从事运输的行业,叫“骡帮"。“骡帮”的牲口以5匹为一个单位,称为一帮。能养起两帮骡子的就是大户。“骡帮”上路都是晓行夜宿,日行六十华里。往返一次涞源,一般的情况需八至九天时间,赶骡子的人叫脚夫,生活苦不堪言。正如一首民谣所言:“跟的是四条腿,喝的是趴趴水,走的是羊肠道,遇的是蛤蟆嘴(毒蛇)。” 1936年,当时的民国政府才在飞狐峪里修了一条简单公路,但时间不长又因战争被破坏了。解放后,随着不远处112国道的开通,飞狐径地位骤降,彻底退出了交通要道的历史舞台。直到1986年,飞狐峪里的公路才铺成了柏油路面,这儿的交通才得到了彻底的改善。今天,张石高速走的也是飞狐峪,但那条高速对当地人的生活没有什么影响,当地人出山进山走的还是我们现在走的这条公路。       司机第3次把车停下来,现在我们看到时的这块奇石就是人称一柱香的一个石柱,一柱香是飞狐峪的代表性的景观,它上接云霄,下垂谷底,高32米,底粗约9米,象一把出鞘的利剑剌向云天。<蔚县志>说它“形类塔柱,高耸入云”,明代兵部侍郎杨恃昌曾写诗形容它:“孤峰屹离撑,秀岩若天柱”。也有人说它象“棒槌山”,象“缝塔”。老百姓则传说李广、杨六郎都曾在这里拴过马。所以又称拴马柱。还说这是“镇山棒”。   大自然的鬼斧神功让人感叹,让我们沿公路向下走,从另一个角度欣赏一下一柱香   一柱香旁,岩壁上的字,司机 说是今年 6月才被一个过路的僧人喷上去的

一柱香周围的山峦

几分钟后车再次向下驶去,现在,我们已经明显的感到山变低了,看来飞狐峪出就要出去了,果然,路的右手出现了房屋,一个现代化的房屋,我在卫星图上早已多次的看到过那个房屋,我知道,北口就要到了。

最后修改于 2014-08-30 18:00

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

|

|||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?