日志正文

|

||

|

出西土门是一条狭长的土沟,宽仅两三米,深约5米,两壁立陡,形如同一条又窄又长的胡同。

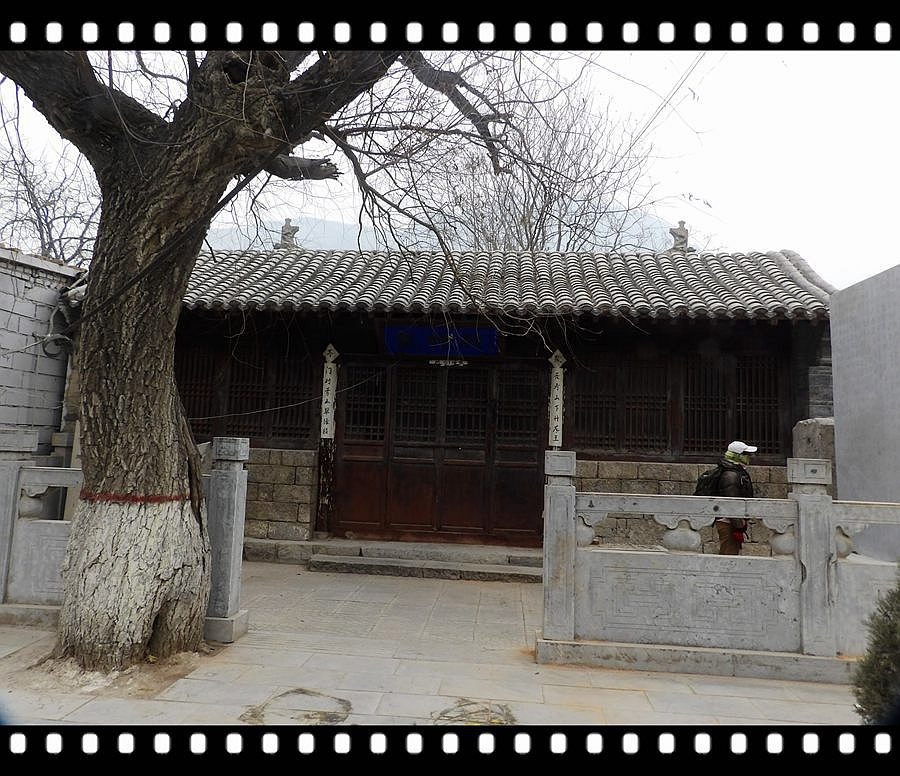

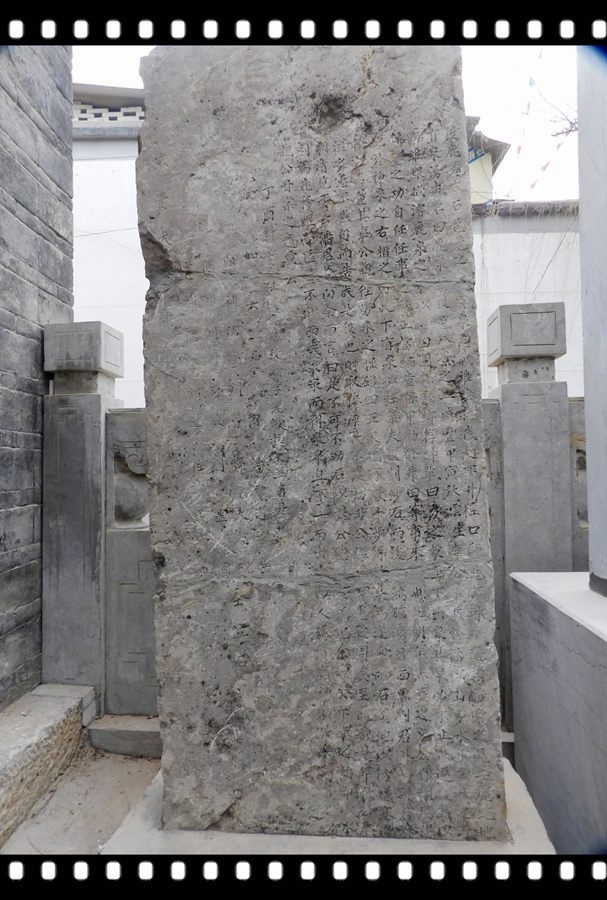

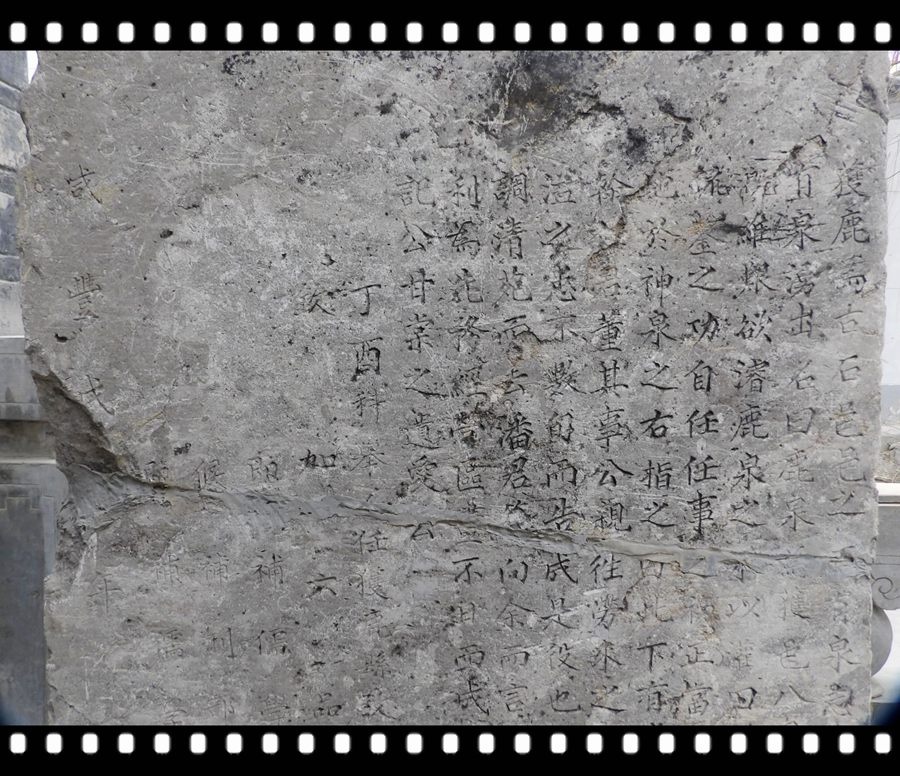

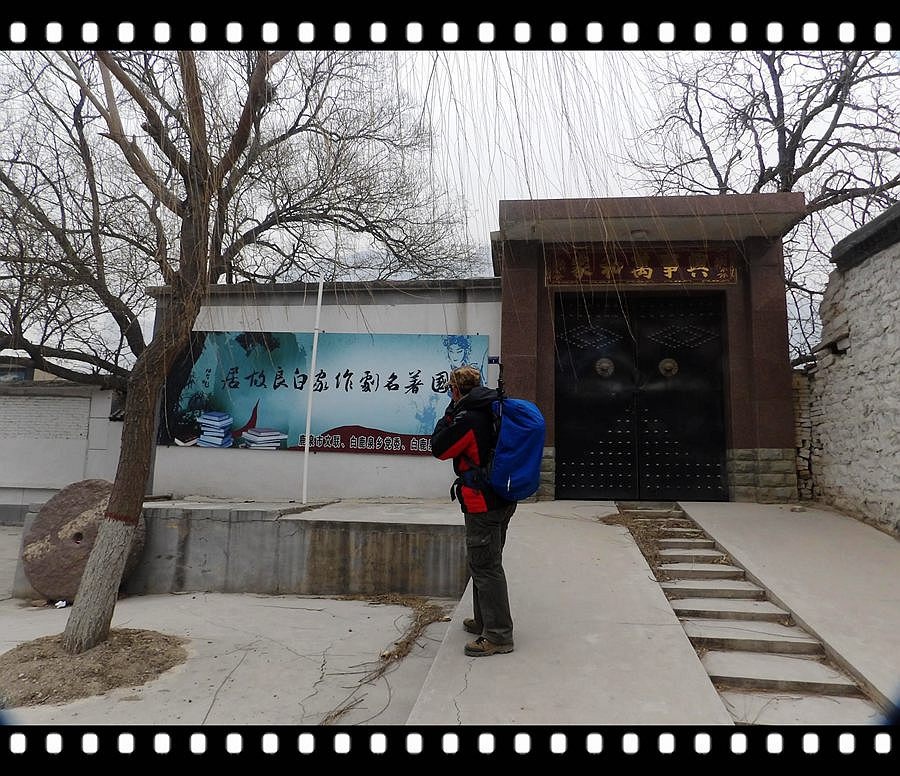

看到眼前的地形我连连称道:如此地形,真是兵家用武之佳地也。如果有队伍走在沟中,敌军只需在两侧埋下少量伏兵,然后把两头一堵,然后就是瓮中捉鳖,然后,呵呵,没然后了。  当地势赫然开朗时,我们走到了白鹿泉乡政府处。在地图上,这个地方有三个地名,花园、曹坊、枣林,三个不大的自然村紧密相依,融为一体。我无法区分开他们,也不知道究竟该叫它什么村。呵呵,那就什么也不叫吧,就叫它白鹿泉,因为白鹿泉这个名字响亮多了。 走过白鹿泉乡政府  与白鹿乡政府为邻的曹坊村村委会  小路走到了头,我们走上了一条漂亮的乡间公路,拐过白鹿泉疗养院,风景更漂亮了,路的左侧是碧绿如黛的一湾秀水,水的另一侧是丹崖般的峭壁,山水相映,一直通向远方。这是一个山清水秀的好地方,若不是正值万木皆枯的冬季,眼中一片灰褐独缺绿色,你可能误以为自己一下子来到了锦绣江南。 华北缺水呀,以至走进山只要多少有点水就能让人兴奋不已,更何况这么大的水面,是流动的水,还是天然的泉水,而不是市区的民心河里那散发着丝丝臭气的中水。早就听人说白鹿泉那儿挺漂亮,一直半信半疑,却没来看看,今日一见,这小地方果然名不虚传。有点恨,来之恨晚呀。 公路拐弯处的白鹿泉疗养院  走在高等级的公路上  路边的一池碧水    悠然在拍照中  借着天然的水景,路边不知是什么单位圈建的一个又一个的“院”。走在路上的我突然发现,两个院之间的河沟上有孔不大的石桥,乍一看并不起眼,细一看它绝对是座古桥。还应该是古代驿道上的桥。看来那个位置才是原来古代驿道真正的位置,我们现在走的公路并没有建在原来古道的路基上。这一下心情有些索然,想脱开公路走原来的古道,可那条“路”在人家的院子里,如何能走?  从公路上看莲花山  白鹿泉的源头到了。白鹿泉不是一个泉,是一组泉,至少有3、4个泉从不同的地方流出来,它们或哗哗流淌,或默默渗出,沿一条条沟岔汇在一起。白鹿泉的正源源头,我看到了北方难得一见的景象,两个农妇正在流泉边洗衣服。此景只有江南有,北国能有几回闻?快,拍下来。   白鹿泉正源是一口直径约1米,深约3米的古井,水不惊波。但它一边就是从石缝中涌出的哗哗流泉,那口井清晰见底,时至今日,它不仅是周边百姓的生活饮用水,更有不少人远道而来取水,为的是品一品白鹿茸泉的水。 白鹿泉有许多优美传说,或曰西王母赴蟠桃会途中,落下玉簪戳地成泉,恰有白鹿从泉边驰过得名;亦传被贬人间的仙女在被召回天宫时,因留恋丈夫,抛下宝珠落地成泉。也有说背水之战中汉将韩信率大军追赶赵军至此,口干舌燥,干渴难耐。忽见一只白鹿闪过,韩信奋力一箭,正中白鹿。士兵们喜出望外,飞奔向前,白鹿已无影无踪。落箭处却涌出清澈甘甜的泉水。 传说只是传说,但美好的传说会世世代代传下去,这就是中华文化和中华文明的一部分。  白鹿泉正源的路北有座小庙,名泉神寺,泉神寺,这个名字还是是第一次见到,可见白鹿泉在当地人民心中的地位有多高。是啊,白鹿泉万年涌流,惠泽一方,它养育了芸芸众生。作为知道感恩的国人,我们那些质朴的老乡怎么能不感谢白鹿泉呢?   泉神寺前共有三尊古碑,其中最大的古碑是立于泉神寺的东侧的一尊刻于清咸丰年间的白鹿泉记事碑,碑高约2米,字迹仍非常清晰。 重修韩候庙碑,韩候庙即韩信庙,此碑应是从别处移来的   刻于清咸丰年间的白鹿泉记事碑前,同行的美女正在仔细辩读石碑上的文字  碑上的文字清晰可辩   忙碌之后正要回家的农妇  名人故里  一边山坡上的大字

最后修改于 2015-01-31 22:40

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?