日志正文

|

||

|

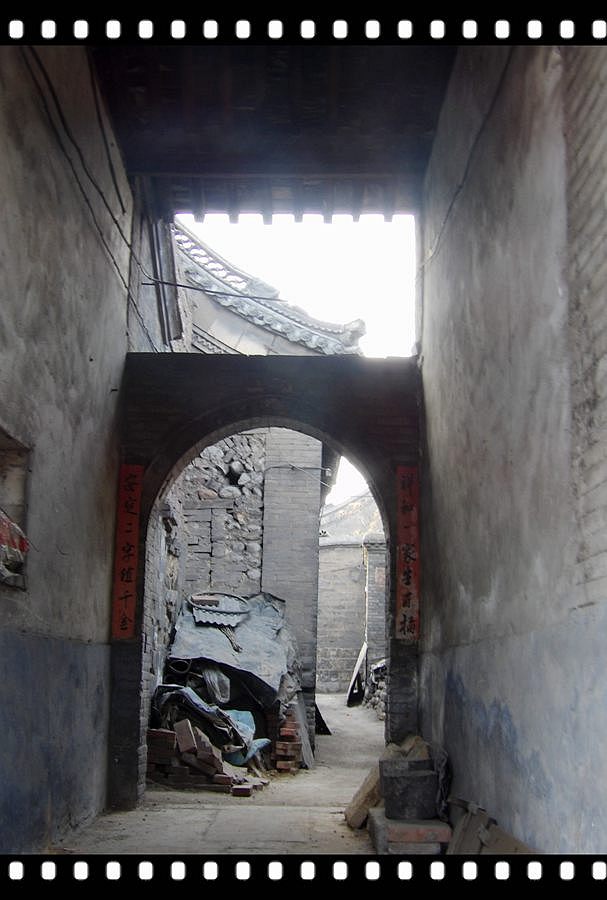

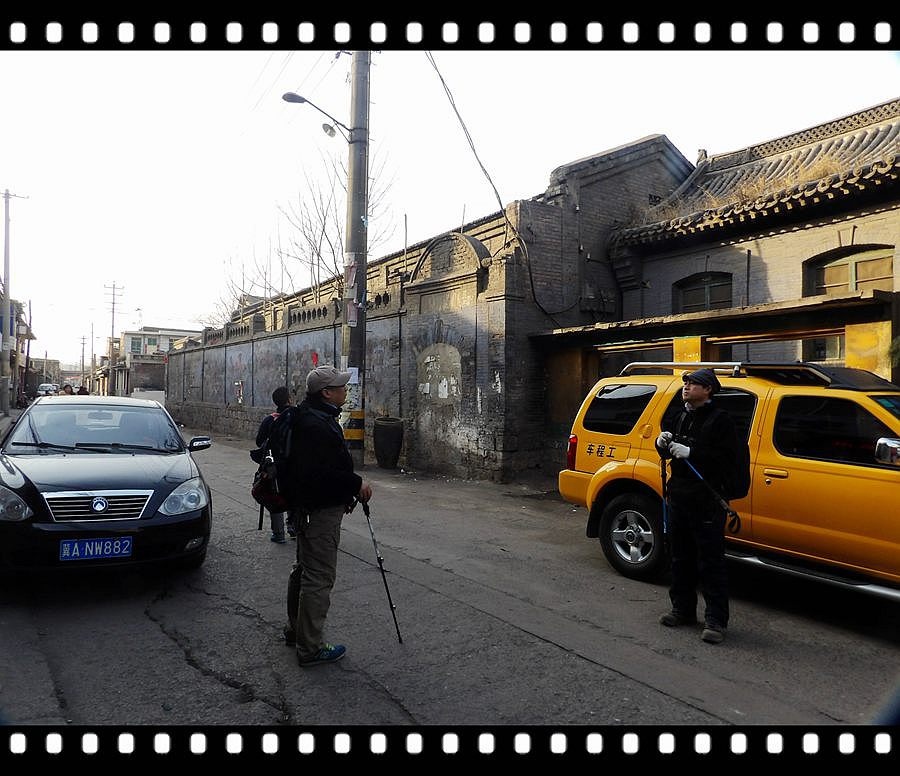

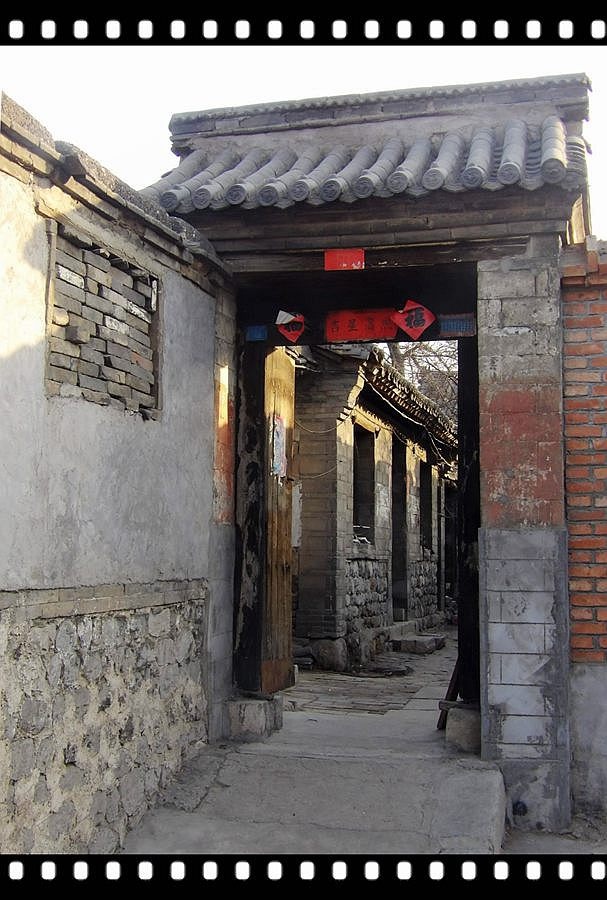

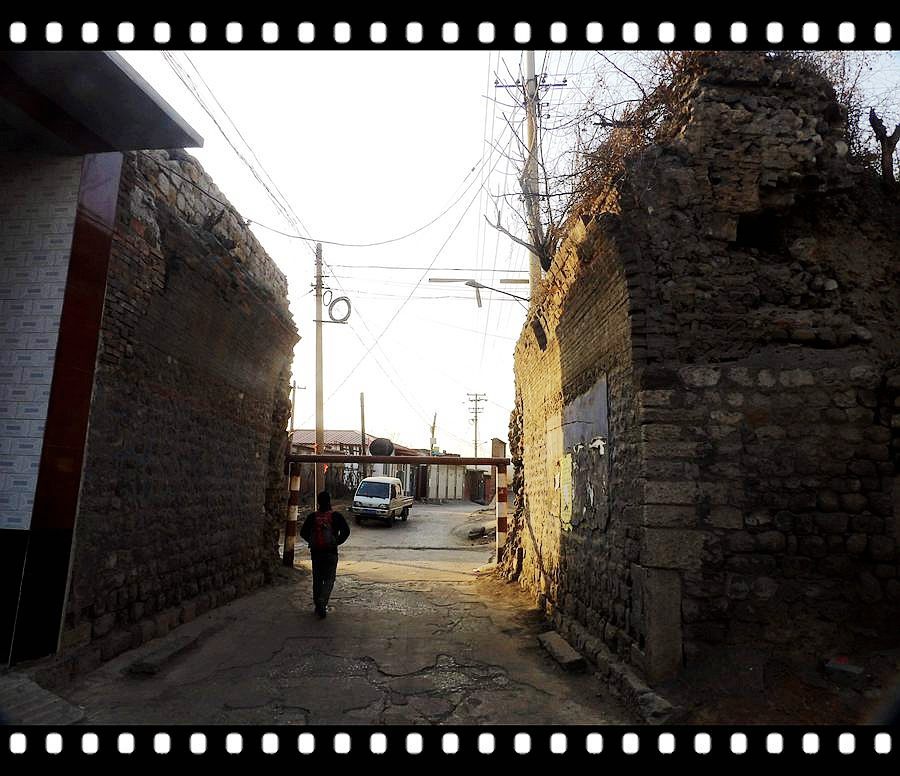

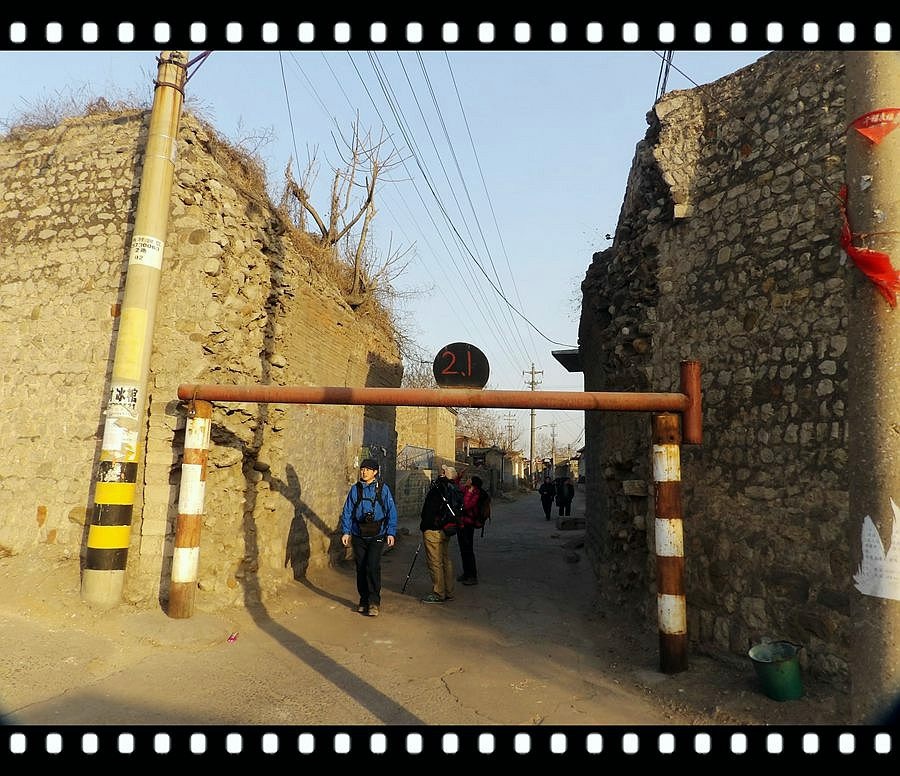

由显圣寺南行约200米就是天长镇北关村,村口立一高大牌坊,上书“云蒸霞蔚四个大字。此坊为近年新建的钢筋水泥结构的仿古牌坊。不看也罢。  让一般人想不到的是,北关村并不在天长镇北门外,天长古城甚至没有北门。天长镇的北关村实际是在东门外,严格的说是在东关村北,天长镇东偏北之处。即在东门外,何称北关村?我们先看一看天长镇周边的地势: 天长镇坐落在绵河的冲积台地上,城北是天长岭,绵河自西北向南复向东北,在天长岭下转了一个半圆,天长城恰好坐落在这个半圆上。从而形成这样一个险地。天长岭东侧,古驿道沿绵河由北向南而行,并在天长城东侧渡过绵河。天长城恰好建在驿道过河之处,且北依群山,西南东三面傍河,宜守难攻,大有一夫当关,万人难过之势。正是因为有此之险,前人才在此建立了扼控驿道的天长城。作为县城,按祖制天长城本应设有4门。但因城北是天长岭,向北无路可通, 故天长城只设了东西南三个城门,既然如此,何来北关呢?别急,听我继续分析: 天长城建城初衷军用为主,受地形限制,城垣规模较小,城内的建筑主要是军政管理中心及官员的居所等,包括文庙、城隍庙等“公产”,当然也有部分富商大户。因此城内发展受到限制,建成城以后受吸引逐渐聚集而来的平民百姓只能在城垣外定居。这就自然形成了东关、西关、南关等村。但因历史上西关屡遭水患,加之不在主要交通(驿道)线路上,西关日益萎缩,现仅剩几户人家,划归城内村管理。至于南关更是水患严重,几次被冲毁,故实际上没有了真正意义的南关。唯东关左连古驿道,右接县城城垣,即是进出县城的门户所在,又是南来北往、东通西达的必经之处,占据着得天独厚的条件,从而得到了迅速发展。因东关大街东、南均是绵河,向东向南发展受限,只能沿古驿道向北发展。当发展到一定规模时,为便于管理,只好将东关村一分为二。东关大街两侧,最初的东关村仍叫东关,老东关以北的新村另起村名。起名时,为破解天长城没有北门,缺失北关、建制不完整的缺憾,又因新村地处东关以北,就叫北关村了。至于绵河南岸因紧靠驿道发展起来的村子,也象征性的叫成了南关村。我这么说有道理么?当然,以上推测都是天长古城建城之初,应该是宋或元朝的故事了,到了明清时代,天长城南北关的建制应该已经定型。 走进北关村,最吸引住我们眼球的是北关小学,新建的大门高大气派,鲜艳的粉饰更使之夺人耳目。相比下,校园里的那几栋古朴沉静老建筑却显的有些灰暗,学校周边低矮古旧的老民居更失去了本来的气势。 说心里话,我不喜欢古建筑群中拔地而起的现代化新建筑,特别是装饰一新、粉涮艳丽的新建筑。那种过于强烈的对比犹如羊群里出骆驼。相比下,北关小学南侧的北关村村委会要“和谐”的多。至少不那么扎眼。 北关小学的大门   北关村村委会院内的政务公开栏  北关村紧依县城,又地处古驿道上,因地利之便商业发展迅速,迅速成为天长镇的商业中心,与城垣之内的城内村和东关村合称城关,是天长镇的核心区。据说在解放前这条街上已经是店铺林立,仅有影响的“老字号"就有26家之多,由此可见买卖之兴旺。时至今天,这条街仍是天长镇的主要商业街,路两边的各种商业门脸一家接着一家。由于已过了小年,好多店铺已开始经营各种年货,街道上已弥漫着一股浓浓的年味。     北关大街上的建筑多是前店后宅的结构,店铺一侧均有通向后宅的院门或胡同,与临街的店面相比,通向后宅的院门更古朴,它们大多保持着百年以前的面貌,甚至是原汁原味的历史原貌,毫无装修、粉饰。      北关大街长600余米,走到头就是东西向的东关大街。东关大街西通天长古城的东门,与天长城内的东西大街连为一体,贯通了天长镇的东西,是天长镇的主街。东大街是开长古代城最初的商业街,直到今天,它仍是天长镇的最主要的商业街。包括过去的百货商店、电影院等重要商业服务设施都集中在东关大街上。 东关大街上曾经的一家老店铺,铺板这种东西如今很难见到了  老字号,绝对是老字号,其年龄,绝对比你我要老的多  东大街上的一条小巷  东关大街不长,尽头是个十字街,由十字街口南行是城壕街,故名思义,街的前身是护城的城壕。城壕街南行不远是观音阁,阁下有门名小南门。十字街口北行是一死胡同,应当也是旧城壕的一部分。十字街口西侧有一城门,此门乃天长镇古城东门瓮城的正门。 资料称:天长镇城墙始筑于大明洪武九年(1376年),城周长三里,高三丈五尺,厚一丈二尺,立有东、西、南三门,初时只是夯土为墙。嘉靖九年(1530年)改筑石城。隆庆三年(1569年)六月六日,绵河暴涨,淹没西关,冲毁南关,后于南、西二门外增建瓮城各一座,明万历2年又增建东门瓮城一座。 天长镇的3个瓮城均开有一正一偏两个城门。现东门瓮城仍在,瓮城向东的门为正门,资料 称,东门城墙上原来 建有两层的楼阁。现楼阁与正门上部的城墙已塌,门匾仅存一“助”字,不知何意。东门瓮城向南开有一偏门,资料称,南偏门拱券石上方嵌有石匾,匾上有阴刻真体的“东聚门”三字,右侧落款为“万历二年十月吉 知县钟遐龄立”,由此可知东聚门建于明万历年间。现东聚门已被一片房屋包围,行人无法接近,据说门洞也被填死。具体不得而知。 走向东门  东门瓮城的正门上部已塌  走进天长镇东门的瓮城,瓮城已不成为城,南北两侧均是后建的建筑,中间仅剩一窄窄的通道,通道北侧是一钱庄,南侧是一不知用途的院,看其风格,似乎都是清末民初的建筑。 穿过“瓮城”,走过天长的东门即趤入天长古城内。这儿如今被称为城内村。在过去,天长镇城内即是井陉县的政治中心,也是井陉塞的军事中心,这里集中了县衙、兵马司等军政要害部门和各级权力机关,同时也是官府要员的私人官邸及一些富贾大户人家的居所所在。 建于瓮城内的钱庄  钱庄对面的小院  走进瓮城的队友们  天长镇东门正门,门洞高大而坚固,门洞内还有一道宽约20公分的深槽,这种建筑结构在其它城门建筑中极少见,疑似传说中的千斤闸的门槽  乐的合不上嘴的车夫  作为秦皇古道的一部分,作为千年的老县城,天长镇是文物大户,仅城关部分就有国家文物保护一处:河东井陉古瓷窑遗址;天长古城、文庙、城隍庙等省文物保护3处;皆山书院王家大院、逸仙桥等市文物保护3处::旧县衙、都堂府、观音阁等县文物保护三十余项。可谓名符其实的历史古城,文明胜地,文物古镇。可惜,这些文保单位多不开放,我们只能在外面看上一眼,或隔着门缝瞄上一眼。 东门内的皆山书院  我们在天长城内游览   现在我们看到的是老县衙旧址。老县衙位于城内东大街的路北,资料称老县衙的主要建筑有衙门、仪门、大堂、二堂、内宅等,坐北朝南,一字排开。衙门口为一拱形石门洞,面阔五间,上建有歇山式阁楼,四周有回廊和垛口,两侧有攒尖顶钟鼓楼,门前有照壁。一进衙门为仪门,为一单层歇山式阁楼,面阔五间。大堂为重檐山式屋顶,面阔五间。大堂之后为二堂。二堂之后为内宅,是县吏食宿憩息之所。两侧厢房对称布置,东为礼、户、吏坊;西为工、刑、兵坊。整个建筑占地30余亩,是天长故城最大的一组建筑群。自井陉县治迁到天长镇以来,老县衙一直是井陉最高权力机关所在。日本侵华期间这里成为日本宪兵队驻地。日本人在后院修了一个高达5层的炮楼,成为整个天长镇的制高点。1958年,井陉县治搬迁微水后,井陉老县衙成了井陉电机厂的厂区,现电机厂已破产多年,这儿成了一个大闲院,诺大的院子只剩了一个看门人。让人惋惜的是,当年老县衙的建筑多被拆毁于上个世记,仅存的个别附属建筑及日本炮楼也成为一座危房。 我曾两次想进入老县衙均未能如愿。听我说老县衙的看门人不让游客进院,老k仗着是本地人,想不打招呼悄悄的进去。极负责任的看门人闻声出来拦住了他,纵然老K"亮明"了身份,还提起亲戚的名来辱近乎,看门人就是不放行。我们只能和上次一样,远远的看上一眼日本炮楼退了出来。  正不吭声向里“闯”的老K、飞熊  老县衙旁的大街上,扔在路边的名石雕,什么动物忆很难分辨  走过文庙(现井陉二中)是老城隍庙。城隍庙位于天长镇西大街路北,占地面积2500平方米。城隍庙建筑始建于明代(也有始建于南北朝一说),清道光二十三年(公元1843年)重修,民国二十年改作救济院。解放后长期被天长中学(井陉二中)占用。开长镇城隍庙,沿中轴线由南向北依次为照壁、牌坊、钟鼓二楼、戏楼、东西亭房、大殿抱厦、东西配司、寝宫等,共计52间。建筑形制各异,外观古朴庄重,布局工整方正。现仅存戏楼、正殿和西厢房。 为河北省重点文物保护单位。其正殿近期经过重修 戏楼位于城隍庙中部偏前,正殿之南,面阔三间,进深三间,座南朝北与主殿相对,其型制特别,为单檐歇山卷棚亭阁式建筑,歇山顶正中出一四角亭子。是建筑中极为独特的方式。九脊穿堂,琉璃瓦顶的飞檐下有木雕云纹龙首饰件,斗拱较简单,只有一朵。在角梁下施一象头状支垫。 正殿(大殿)居文庙中央,座北面南,为面阔五间,进深三间的大木建筑,歇山式琉璃瓦顶,五架梁,单檐,前檐下斗拱为七踩三昂,后檐无斗拱。殿内供城隍阎罗。 东西配殿是相对应的十间廊柱式厢房,各为面阔三间,进深二间,单檐硬山布瓦敷顶带廊建筑。 同以往一样,城隍庙大门紧锁,我们只能从门缝中偷窥一下古戏楼的背面,它的造型象一个神殿。迎接我们的是两只看门狗的狂吠。 从门缝中看老城隍庙  蔡家巷的建筑群  西大街上的各色民居、小院    扔在路边的门当石  路边一爆米花的,现在只在在农村的才能见到这种手艺了  天长古城不大,东门到西门不足500米,尽管走走停停,边走边玩,我们还是很快的来到了西门前。天长镇西城门洞上部的券顶已塌,只剩门洞下半部分的立墙戳在那儿,如同一个大豁口。 迎着西斜的阳光,我们快步的走出了天长古城。 已经塌圮的西门  从城外看天长镇西门处残存的城墙

最后修改于 2015-03-24 12:40

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?