日志正文

|

||

|

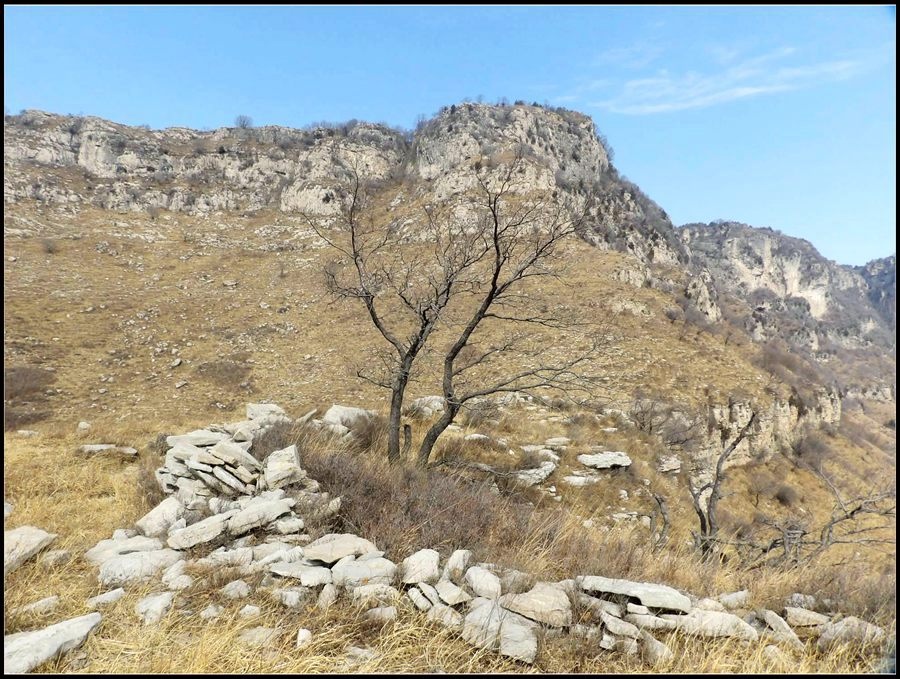

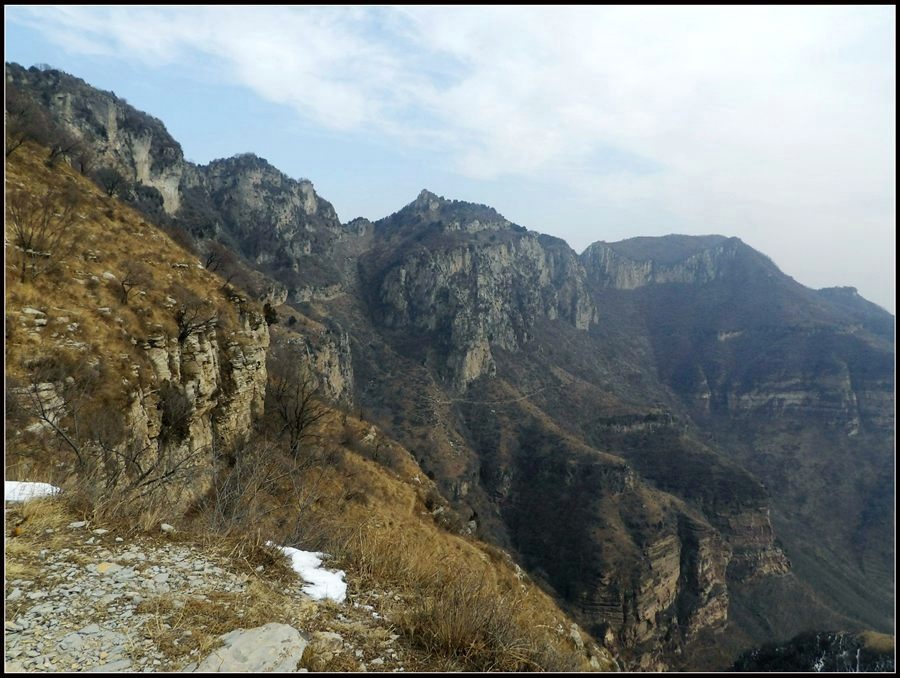

从那个石台开始,山脊开始了明显的下降,我们如一字长蛇,沿瘦驴般的山脊一路下降,满以为能顺利的一直走下去。没想到好景不长,时间不长我们的希望就成了泡影。 当山脊变的平缓起来时,我们却发现山脊向西拐了。我们的目标是向南穿,往西走就不对了。低头俯视,百米深崖下边是一条大沟,从地图上年壕个沟叫东沟,因在后当城村东而得名。此时我们已偏离了正确的方位——两省分界处的山脊一里多地远了。“不对,方向不对了,我们应该找路下去,下去往左走,向垭口方向走”。 沿山脊下降  走在山脊线上的队友  下去?说说容易,真要下去谈何容易。我们的脚下是一道数十米深,看不见边的崖墙,视线之内根本看不见下去的路,现在只能继续顺山脊继续向西走,不知绕出去多远才能找到下去的路。 “路是不是从刚才那个豁口下去了,那个豁口处有个路标”,小董说。那个豁口刚才我也看了一眼,虽说系有红布条,但看着非常险,不象一条路。可现在看不见别的路,我们只能回去,回去再探探那条路。 这是一条20多米长的V形的裂谷,或者说是个V形的大石缝,其中在2/3深处有个一尺来宽的二层台,二层台处长有一棵小树。猛一看,这个裂谷好象并不很陡,但实际上坡度很大,厚厚的落叶下是光出溜的斜面,滑梯般的斜面坡度足有45度,如果不借助手上的力量,人在斜面上根本就无法立足,会不由自主的往下出溜。裂谷的最上部还有稀疏的灌木可抓,两侧的石壁也有少量借力点,往下“走”上几米,就两壁光光,抓无可抓,扣无可扣了。 为了保险,老慢先空身下去探路。  老慢就是麻利,他连出溜带滑的下去了,下到了半截的二层台处。老愠色冲上边喊道:“下来吧,全是大斜坡,注意点能走”。“你再往下探探,看下边能不能走,有没有路”。   探路的结果和我的估计一样,出了石缝是陡坡,坡度虽说不小,但比这个石缝好走些。看来最关健的是这个石缝了,只要安全的过了它,下边就没问题了。但这个石缝真象老慢说的那样“没问题”么?老慢的话有没有水价?我吃不准。 老王说,顺山脊继续往前走,前边不远处好象有个斜坡能下去。建议我们走那条路。可那个路好不好走,要饶多远,谁也说不准。再说老慢已经下去了,现在想回来也不是很容易,他的包还在上边恐怖的...... 老慢冲上边喊着:“下来吧,能走”  我决定亲自去探查一下路, 看这条路究竟好走不好走。 开始的6、7米“路”的确不算难走,尽管脚会不由自主的往下滑,但两边有稀疏的灌木,崖壁上也有凹凸不平处,多少能借点力,只要小心点还可以走,最起码你想停下来时借助手上的力量可以停下来。我甚至还能忙中偷闲的照张相,以此向上边的人证明:老慢没骗银,这路的确能走  再往下走,走到下边照片中小董站的位置就不行了,此时距下边的二层台还有大约4米远,此处石缝稍宽,我的脚不能象小董那样在两边的石壁上撑上力,只能借助手的力量来控制速度。可再向下,我一直找不到借力点,手借不上力就无法继续向下“走”。我停在那儿,一次次的调整姿势,两只脚反复的摸索,试图找到能踩上力的地方,却是一次次的失败。手也反复在石壁上摸索,想找到哪怕能借上一点点力的扣点,但同样是一次次的失望。 时间感觉过的很长,好象足有好几分钟过去了,我仍停在那儿动不了地方,最后,我被迫人民警察出一只手向落叶下的地面摸去,摸来摸去摸到一个小石仔,扣出石子来是半个核桃大的小土窝,借着小土窝的力,我才向下“走”了一步,找到了下一个借力点,最后终于安全到达二层台处。  有史以来,这是我走的最没底的一条路,走的让我心里发虚。我冲上边喊着:“不行,走别的路吧,这条路不行,女的肯定下不来。你们从上边绕吧”。可我的喊话上边好象没听见,只见小董、乐行、飞熊一个接一个的下来了,他们在石缝里选好位置排成一排,只留了老王和两个女驴在上边。原来他们是要往下传包。 5人接力,一个接一个的往下滚包,你别说,由于V型石缝有一定的摩擦力,由于交叠底的落叶有一定阻力,那些包滚起来还挺稳当。当然,无论谁的包也难免受些皮肉之苦,留下些擦痕是在所难免的。 在下边等着接包的老慢  递完包下人,利用老王的扁带做保护,后边的人往下“走”的就稳当多了。扁带不够长,中途再来个二次接力,在几个护花使者的保护下,两个又驴平安的下到了下边。我们终于全都平安的过了那个裂谷。   走出石缝,只是下降 的第一步,此时我们距下边垭口还有很长一段陡坡下降,凭感觉,大概垂直高度不下百十米。众人依次背上包,拉开距离向下走去。 下边的陡坡说好走,其实足有40多度,重装的我们走起来并不容易,由于没有明显的路,我们的脚踩下去并不很稳,每下降一步都要小心翼翼的屏住呼吸。好在我们都可以称的上是身经百战了,好在坡上有稀疏的小树和灌木,虽然难走,但不至于有太大的危险。 下降中我又一次的停下来拍照,队员们一个个的越我而去, 唯有在后边收绳的老王和铃铛迟迟的下不来。为了等他俩,我从队伍的第二人变成了第六人,又一次的走在了队伍的后边。     从我身边走过的队友  走在最后的铃铛和老王    下降路上拍一侧的崖壁  下边,已经到达垭口的队友  回看我们下来的裂谷,狭窄的石缝、万仞宫墙般的山崖,在照相机镜头里怎么气势全无了呢?  崖头一景  再看下到垭口的队友  下到垭口了,垭口处有残存的石墙,不象长城,象是阎锡山工事。阎老西经营山西30年,所有山西与河北间的山口,不论大小,只要能走人的山口都建有防御工事。眼下这道石墙很可能是就是那时的留下来的建筑。 垭口处残存的石墙  垭口东侧还有一道石墙,这道石墙似乎是内长城的一部分  垭口西侧废弃的石屋,似乎是当年守关人的遮风避雨的地方  垭口外的河北一侧,青崖壁立如一道城障,这片山统称为青崖障山。其中上下两层崖壁间有一条小路,那条小路就是我们在大雨门-青崖障垭口看到的那条侧切路。当时我们如果走那条路,应该比走山脊快的多,估计能早差不多一个小时到达这个垭口。可走山脊给我们带来的乐趣就享受不到了。  见有下公路的岔路,乐行准备走那条路下山。我不想让他单独下山,再次劝他和我们一起往小董坪走,乐行执意不肯。乐行并非新人,也是一只老驴了,他经常在山里转悠,包括一个人在山里转悠,野外经验非常丰富,正因为如此才敢自己下山。劝阻无效,我们只能祝他顺利了。 在我们的关切的目光中,乐行一个人走了,带着我们的担心,带着我们的祝愿一个人走了,后来我收到他的短信:一切顺利,1点就下到了公路。当晚8点就已经到家了。 一个人远去的乐行   闲不住的老慢,抓紧时间到处遛达

最后修改于 2016-03-05 19:01

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?