日志正文

|

||

|

我登上了东天门,由上而下的俯视下边的古道,更体会到东天门地位之重要,东天门高耸于两山之间,象一把巨大的铁锁,紧紧的锁住了关门下的千年古道,实有一夫当关,万夫莫开之势,其军事地位非常重要。

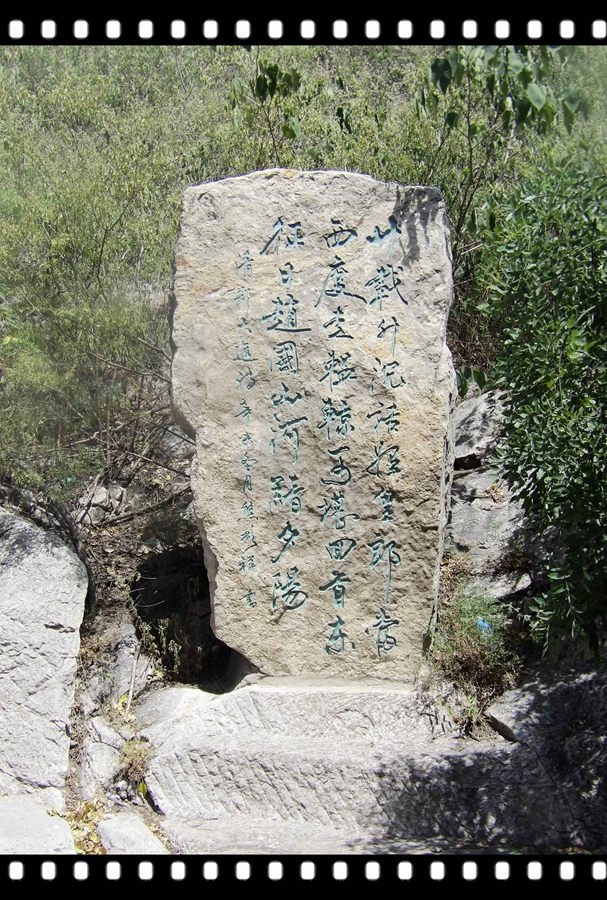

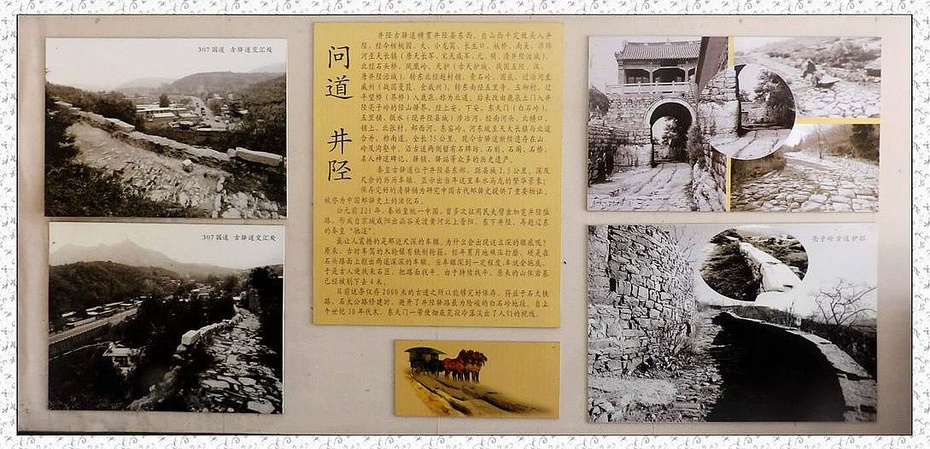

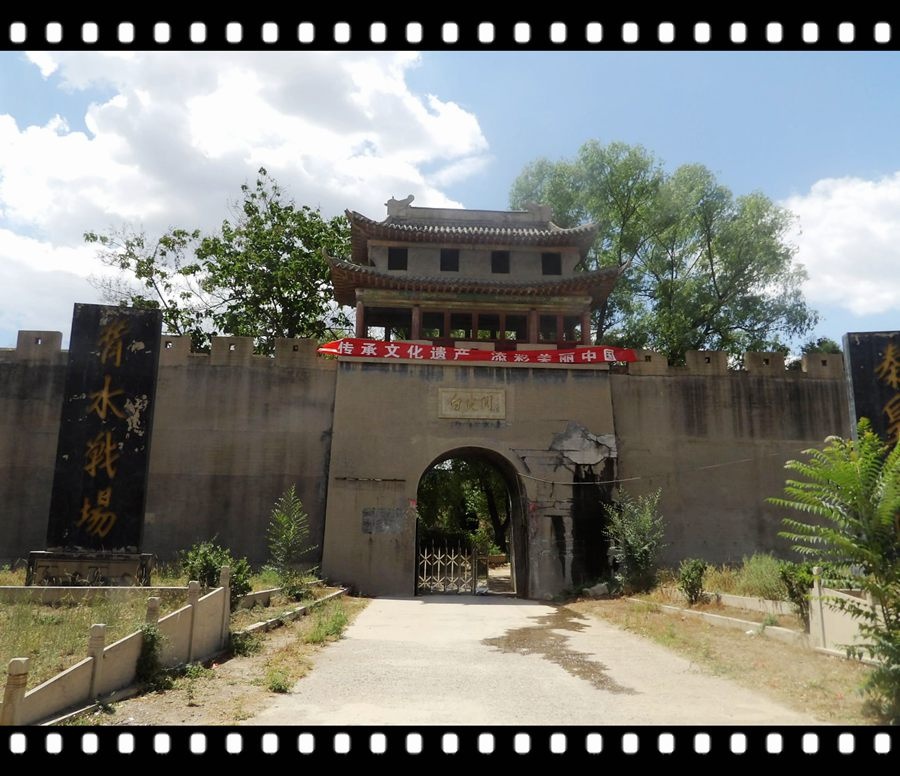

因为地位重要,因为地势险要,东天门一带的井陉古驿道上发生过很多的战争故事,除了我们所熟悉的背水战外,历史上比较有名的战事还有:秦将王翦从这里东下攻赵,为秦国拿下了最强大的敌手;隋炀帝派李子雄从这里向西,平定了汉王杨谅的叛乱;唐朝大将李光弼与郭子仪从这里东出井陉追击叛将史思明;明朝大将徐达从这里西追元军,克太原,平山陕,为明王朝开拓了大部分西北领土…… 发生在井陉大地上知名的战争很多,也有不少战事却鲜为人知的战事,其中公元1126年,宋金之间发生井陉城山寨战事就是一场鲜为人知的战事。公元1126年就是“靖康耻”那一年,那年的早春二月,雨季未到,白石岭北边的城山寨一带浓雾弥漫,咫尺不分。趁着雾色,在此与宋军缠斗了六天的金兵悄然撤退。紧接着,浓雾散去,霞光显现。这件事,被当时在此守卫御敌的滹阳太守刻记在城山寨南坡白虎洞石壁上。刻字的落款时间是与金兵交战50余天之后。 金兵的撤退是有原因的,因为一支宋军的队伍正向这边开来。这支队伍的统领是种师中。种师中由井陉进至山西平定,顺势收复了寿阳、榆次,因孤军深入,怕生变故又还屯真定。 说起钟师中必须先说一说钟家将。长期以来,因小说、评书的宣传,世人只知北朝有杨家将、南宋有岳家军,却不知大宋朝真正的将门世家首推折家将,其次是种家将,种家将就曾在井陉古道上多次抗击金兵。按史书记载,折家将前后延续了八代,近二百年,堪称史上中国第一将门世家,至北宋末年渐渐衰落。北宋中后期,在抵御西夏、金人侵略的战争中,种家将渐渐崛起并前后延续了五代,终北宋之一朝。种家将的第二代共有哥八个,老大种诂、老二种诊、老五种谔各统领种家军之一部,世称“三种”,其中又以种谔最为有名。《水浒传》中提到的“老种经略相公”指的就是种谔。八兄弟中的老八钟谊虽然出道最晚,但好读书,善治军,用兵谨慎,临阵对敌无把握不战,以至有人说:“得种谊,胜精兵二十万”。由此可风见钟家军的实力。 钟家军的第三代中以种师道最为有名,人称“小种经略相公”的就是他。种师道文武全才,见识广博,用兵老成持重,对镇边、攻辽、抗金等军事行动见解独到,是当时主战派的核心人物,但因不好奉承,得罪了权贵蔡京、童贯,屡遭奸人贬谪。宋靖康元年(1126年),金人大举入侵。宋钦宗急招种师道入京,“拜检校少傅、同知枢密院、京畿两河宣抚使,诸道兵悉隶焉”(《宋史》),成为宋军的最高指挥官。然徽宗、钦宗总是犹豫观望,决策反复无常,种师道有职无权,用兵方略难以实现,终致靖康之难。东京汴梁失守后,宋钦宗捶胸言道:“不用种师道言,以致如此!” 种师中是种师道的亲弟弟。就在钟师中还屯真定不久,这年的五月,完颜宗翰自太原还云中(今山西大同),有一个叫许翰的官员误信金兵将退,强令小种出师解太原之围。种师中的军队行至寿阳石坑,遭金军袭击,经奋战钟军击退敌人进达榆次。此时其他援军迟迟不来,钟军陷入金兵重围,小种带伤力战而死。在此之前,钟师中的另一个哥哥种师闵、堂兄种朴已先后殉国。不久,种师道亦忧愤而死,时年七十六岁。 此后第四代、第五代种家将如种浩、种溪等人虽任南宋武职,但其武功成就远不及先人,种家将从此渐渐湮没无闻。 从东天门上向下看  东天门的二层建筑是一个关庙,加上不远处的关羽祠,一个不大的关城竟有两个关庙,由此可见关圣人在井陉人心中的地位。 二层关庙内的关公像  东天门的南北两侧,隐约可见山坡的绿树之中各有一道长城般的城墙,其实它不是真正意义的长城,它是东天门景区在原来的庚子长墙基础上修的山寨版的城墙。 所谓庚子长墙,是115年前中国军民为反抗西方列强对中国的侵略而修筑的一条防御工事,它是一道高一米,宽半米多的石墙,从青石岭向南,经白东天门,直到割髭岭,如一条苍龙蜿蜒盘踞在山峰之巅,绵延数十里。因故事发生在光绪二十六年即公历1900年,农历为庚子年,因而人们把这道石墙称为庚子长墙。  我曾来过一次东天门,那次我本想沿庚子长墙走一走的,但几个同伴无一有兴趣,他们催着我下山,于是心中留下了一个遗憾,这个遗憾一留就是十几年。今天,我终于有了弥补遗憾的机会了。 由东天门城楼处钻过灌木林,循环着人声绕上城墙,我沿着山寨的城墙向不远的山顶走去。 在庚子长墙基础上修建设的山寨版的城墙  白石岭并不高,我很快的就上到了白石岭山顶,下边的山脊上能清楚的分辨出一段人工砌筑的石墙,那一定就是庚子长墙了。再远些,对面的山头上,已经很难分辨出长墙的走向了。 站在白石岭上,我有些感慨:眼前的山即不高也不险,它与我平时走过的山根本不就不可同日而语。很难想象,装备落后的中国军队当时是怎么抵御持有洋枪洋炮的侵略军进攻的。但当时的中国军队就是依赖这道简易的石墙顽强的抵档了强敌和一次次进攻。  故事发生在100多年前的光绪26年即1900年,那一年是中国农历的庚子年。当时,英、美、德、法、俄、日、意、奥八国联军依仗洋枪洋炮攻陷天津、北京,慈禧挟光绪帝逃往山西,八国联军又迅速侵占了保定、定州、正定等地,并企图继续西进,进犯山西。慈禧一边继续向西逃亡,一边调集军队火速赶往山西一线,加强山、陕两省戒备。就是在这种形势下,原江宁军次参将刘光才接到升任山西大同总镇,并带属下忠毅军赴山西上任的命令。刘光才接命后,取道山东、河北走进赴山西。刘光才行至河北威县时,接到圣命:洋兵如果再西进,要立即选择有利地形驻扎,进行堵御。到达栾城时,又接到山西巡抚来电,说已奏明圣上,让刘光才总领武功营、忠毅军及晋威军,在井陉驻守,以守卫晋东门户。 就在刘光才部向北开拔时,原驻扎获鹿的湖北武功营,因兵力不足,面对法国人的进逼于九月(农历)底退屯井陉。十月初七,法军兵马携大炮多门,由获鹿西进,企图向井陉进犯,行至井陉平望村时因道路崎岖,两部炮车的车轴断裂,法军认为此为不祥之兆,遂暂时退回获鹿。法军的行动无意中为刘光才争取了宝贵的时间。 十月初十,刘光才所部及其军辅全部到达井陉,大营驻扎在微水镇西的长岗。命所部在岩峰、马村、段庄、石门、青石岭、白塔坡、割瓮岭、珍珠岭、后掌、东方岭等处据险设防,修筑关卡、长墙、炮台、开挖地洞地营,埋设地雷,准备迎击西犯的侵略军。 一场近代史上少有的战争拉开了序幕。 山上遗似的工事遗址  11月19日,数千名法国侵略军趁雾对东天门发动了进攻。他们先以开花大炮猛攻清兵军营,然后冲向白石岭上的清军阵地。忠毅军全体将士士气高涨,奋起还击,经过激战,打死打伤法军无数,迫使侵略军退回获鹿。侵略军西犯受阻,经常派人到忠毅军防地前窥探。刘光才所部将士坚守阵地,昼夜严防。当地百姓也积极配合,日夜巡逻,捕获法军侦探多名。军民同仇敌忾,使法军企图不能得逞。 12月9日,法军头目又率领马步大队,从马村卡外的老鸹岩向清军发起攻击。刘光才所部据险堵击,又打死打伤法军多名,并将法军头目的屁股打伤,法军进攻再遭失败,不能西进一步。 白石岭山顶上俯视东天门  法军西进一再受阻,战场上讨不到便宜,就改向清政府施加压力,当时清政府正派李鸿章与洋人在天津谈判议和。光绪27年2月,双方合议达成意向,法却迟迟不退兵,以“刘光才一军扎驻井陉相逼,必须先退,彼国方肯撤军,否则德法合兵,即日进攻”为由逼清政府让刘光才部先撤出井陉,方肯议和休战。腐败的清政府屈从于洋人压力,马上奏明天子,令刘光才退扎。失魂落魄的光绪帝更是找不着北,钦此:“先行退扎晋境”,“万一彼军来扑”,“千万不可还击”,“免致藉口”。令刘光才将前敌五营先行退扎山西境内,其余所部,陆续撤走。于是,法国人用武力无法攻破的东天门防线竟一枪不发的被放弃。这真是君叫臣死,臣不得不死。对此,深感窝囊的刘光才无奈地叹道:“夫惟用兵之道,全在赏罚严明,号令严肃,随机应变,操纵自如,方足以励军心,而尚难必操胜算。况时至今日,敌国之欺凌俞甚,军家之锐气全消。徒使握兵符者,进退无据,战守皆非。蒿目时艰,杞忧曷极?”(刘光才.《防堵晋东敌兵记》)。 东天门东侧的地势,当年法军就是从这个方向向东天门的清军防线发起进攻的  刘光才部被迫于1901年3月2日退往固关、槐树铺等处。撤退前,刘光才料定法军不会善罢甘休,亲笔写信让井陉县知事赵振鸿赴天津去见李鸿章,探询“联军议和,是否真有诚意?”李鸿章说:“洋人信实无欺。”但是,当赵振鸿回程路过保定时,亲见洋兵紧急装备,行动异常,便知其中必有变故,随即电告李鸿章。但是李鸿章于三月初四日电令刘光才“勿起衅端”。 清政府的柔软和卖国行径,给了洋人机会。刘光才奉旨退入晋境“布置未定”,法军提督巴尧与德军提督欧贝就相互勾结,发动了进攻。巴尧法军由获鹿出发,欧贝率德军由平山起行,两军共13000多人,大炮数十门,于3月4日会聚于井陉县城。5日黎明,兵分乏驴岭、南北障城、核桃园三路,向冀晋咽喉娘子关、固关疯狂进攻。刘光才率部坚守固关,打退洋鬼子一次次进攻。驻守娘子关的湖北武功营防守不力,娘子关失守。敌兵遂从娘子关绕到固关西侧,抄刘光才的后路,从东西两面夹击刘光才的忠毅军。刘光才的副手李永钦亲临战场,沉着应战,指挥若定,将士们为保家卫国,英勇抵抗,歼敌无数。德法军队进攻多日,终无法攻破故关。事后, 据德国人的统计,德军在1900年10月-1901年4月间共在中国战场损失近3000人,其中近半是死在了进攻山西的战场上,由于德军只在娘子关一线对山西发动了进攻,所以可以说,死在娘子关前线的德军约有1400人。 东天门西侧的地形,越过白石岭就是一马平川,无险可守。这个方向也是当年韩信背水一战的主战场。难怪看到韩信背水设阵,赵军主帅成安君陈馀在白石岭上会“望见而大笑”了  东天门、娘子关一战共打死法、德侵略军1800名,其中包括军官多名,这一战斗是中国近代史上抗击外族侵略取得的第一场胜利,它沉重的打击了西方列强的嚣张气焰,使侵略军继续西犯的企图没能得逞。最后德法两国不得不在合约上签字。为了表彰刘光才和他的忠毅军,后人在白石岭上树立了“刘光才抗法碑”,以志纪念。但也有人对刘光才并不感冒。刘的部将、直接守卫东天门的王南浦就在当年冬月就写了一篇《晋东防军纪略》,指着刘光才的鼻子,骂了个狗血喷头,说刘:“假造日记,饰人耳目”,东天门之战“远近传颂,遂(虽)负盛名”,“刘公实非将才……”。理由就是刘“远在二十里外的大营”坐着,真正指挥东天门之战的并非他本人,却落了个“远近传颂”。 不管刘光才是不是将才,亲自指挥没指挥那场战斗,白石岭、娘子关之战的确是不个不小的胜利。要知道,曾被大肆吹嘘的镇江保卫战,一共只打死了37个英国人;被吹为空前的镇南关大捷,也只打死了约300个法军,东天门、娘子关一线的保卫战,清兵不足万人,却抵抗了上万德法联军几个月的进攻,击毙上千敌军,这确实是个了不起的胜利。但是,东天门、娘子关保卫战的结局又是那样的无奈,它说明,不是中国人无能,也不是中国军队没有战斗力,是腐败无能的满清政府导致了鸦片战争以来屡屡丧权辱国的结局。 白石岭上的山寨版城墙   怀着无限的感慨,我告别了东天门,沿白石岭东坡的大道向下走去。 古道遗址   秦始皇歇灵台,一个平整的石台,传说秦始皇驾崩后,赵高、李斯秘不发丧,绕道九原回咸阳途中路过井陉,因山高路险曾在此歇灵。此说是否真实无法考证。   东天门下行200米远,路边有三间石砌小屋,门前盘龙石雕作桥护栏,桥两侧是长方形饮马池,正中门楣上凹嵌长方石刻有“立鄙守路”四字。证明这三间石屋是过去的古驿站。“立鄙守路”出于《国语·周语》:“列树以表道,立鄙食以守路。”意思是栽树成行,标明道路,途中设馆舍,接待过往官员和信使,这是周朝就已制定的交通法规。鄙指距离国都很远的地方。古时称50里为近郊,100里为远郊。“鄙,距国(都)五百里”,即很偏远的乡村。在远离都市的交通要道旁,设站来接待过往信使和官员,这就是“立鄙守路”的意思了。 白石岭驿站旁,道光年间陕甘总督那彦成撰写的《平安州东路修治石道碑》碑文可以证明,这间驿站建于清嘉庆年间(1811年),至今已200年,200年历史,与秦皇古道2500年历史相比太年轻了,可如此年代的驿站,全国仅存两处(另一处在苏州横塘,为砖木结构,清同治十三年六月即公元1874年建,白石岭的驿站晚63年),这两处驿站已被中国古代邮政史专家视为“活化石”。而白石岭驿站有众多相关碑碣、遗迹等伴存文物及明显的文字标志和确切的年代记载,堪称我国目前最早的且保存最完好的驿站。     白石岭驿站里边现在是个小小的驿道展览室,里边用图示、照片、实物等多种形式向游人介绍了井陉古驿道的历史    驿站旁,光绪年间的修路碑  白石岭地名碑  传说中的白面将军雕像。传说白面将军是白石岭的守将,因面皮白晰被称为白面将军。有人说是白面将军就是陈馀,也有人说是陈馀的部下,真名无可考。但有一点,不论他是不是陈馀,他都是战死在这片土地上的人,而井陉古时属于赵国,故井陉人把战死在这儿的赵国将领视为保卫国土的英雄,而把韩信当作外来的入侵者。我是很赞赏井陉人这种不以成败论英雄的态度。就像项羽,虽然败给了刘邦,但在国人眼里永远是个英雄一样。 白马庙,白马告状的故事一旁的石刻上有表述,我就不再累述。我只是从故事的描述中想到,当时白石岭下已经有了以帮人推车为生活来源的人,有了一个专门的职业,可见当时这条古驿道当时有多么繁忙。 由此我还想到,那些推车人本可以勤劳致富,可惜他们心生歹意,结果落了个不得好死的下场。这个故事告诉后人,生财要有道,不义之财是不能发的。否则的话必有恶报,不是不报,时候未到。因为人在做,天在看。由此想到了当今的那些大大小小的老虎,他们的下场不比故事中的推车人好多少。   再往下行,路面已成了崭新青石铺成的旅游路,两侧绿树成荫,土壁如崖,行于其间,思想上恍恍忽忽,就好象穿行在历史的长河里。我不急不慌的向下走去。    很快的,我的眼前又出现了一道城墙般的建筑,可它并不是什么古迹,它只是景区的一道围墙而已。走过它就表示我已经走出了东天门景区。

最后修改于 2016-01-20 12:33

阅读(?)评论(0)

该日志已被搜狐博客录用:http://blog.sohu.com/outdoor/

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?