日志正文

|

||

|

长城是我国最伟大的古代工程,是我国现存体量最大、分布最广的文化遗产,它凝结着中国古代劳动人民的心血智慧,浸润着灿烂辉煌的中国文化,积淀着博大精深的中华文明,它与中华民族的命运紧密连结在一起,更深深融入到了中华民族的血脉中。历经2000年岁月的锤炼,长城已经成为龙的图腾、中华民族的伟大象征。 长城是箸名的世界文化遗产。长城以其上下两千年、纵横数万里的时空跨度,成为人类历史上最为宏伟壮丽的建筑奇迹和无与伦比的历史文化景观。联合国教科文组织世界遗产委员会在评价长城时这样说:“长城反映了中国古代农耕文明和游牧文明的相互碰撞与交流,是中国古代中原帝国远大的政治战略思想、以及强大的军事、国防力量的重要物证,是中国古代高超的军事建筑建造技术和建筑艺术水平的杰出范例,在中国历史上有着保护国家和民族安全的无以伦比的象征意义。” 长城始建于春秋,历经春秋、战国、秦、汉、北魏、东魏、北齐、北周、隋、宋辽(金)及明代等10余个朝代,持续近2000年的时间,遍布祖国大地。据2012年国家文物局完成的全国长城资源认定,自春秋战国至明,各时代修筑的长城墙体、敌楼、壕堑、关隘、城堡以及烽火台等相关历史遗存均纳入《长城保护条例》的保护范畴。其资源分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省(自治区、直辖市)404个县(市、区)。其中各类长城资源遗存总数43721处(座/段),其中墙体10051段,壕堑/界壕1764段,单体建筑29510座,关、堡2211座,其他遗存185处。墙壕遗存总长度21196.18千米。在各类长城中,长度超过万里的共有三个——秦长城 、汉长城、明长城。其中东起辽宁鸭碌江边,西至甘肃嘉峪关,总长度为8851.8千米(其中人工墙体长度为6259.6千米,壕堑和天然险长度为2592.2千米)的明长城因建设年代最晚,建筑规格最高,保存的相对完好。我们今天所见到的长城主要就是明长城。驴友们说的走长城主要也是走明长城。 河北是长城资源大省,在河北境内的各代长城总长达2000多公里,精华地段20余处,大小关隘200多处,是长城保存最为完整最具代表性的区段。其实明长城也多为夯土建筑,真正的砖石结构的长城只有1000多公里,其中200多公里在北京市境内,其余部分大多分布在河北省境内。 河北的长城

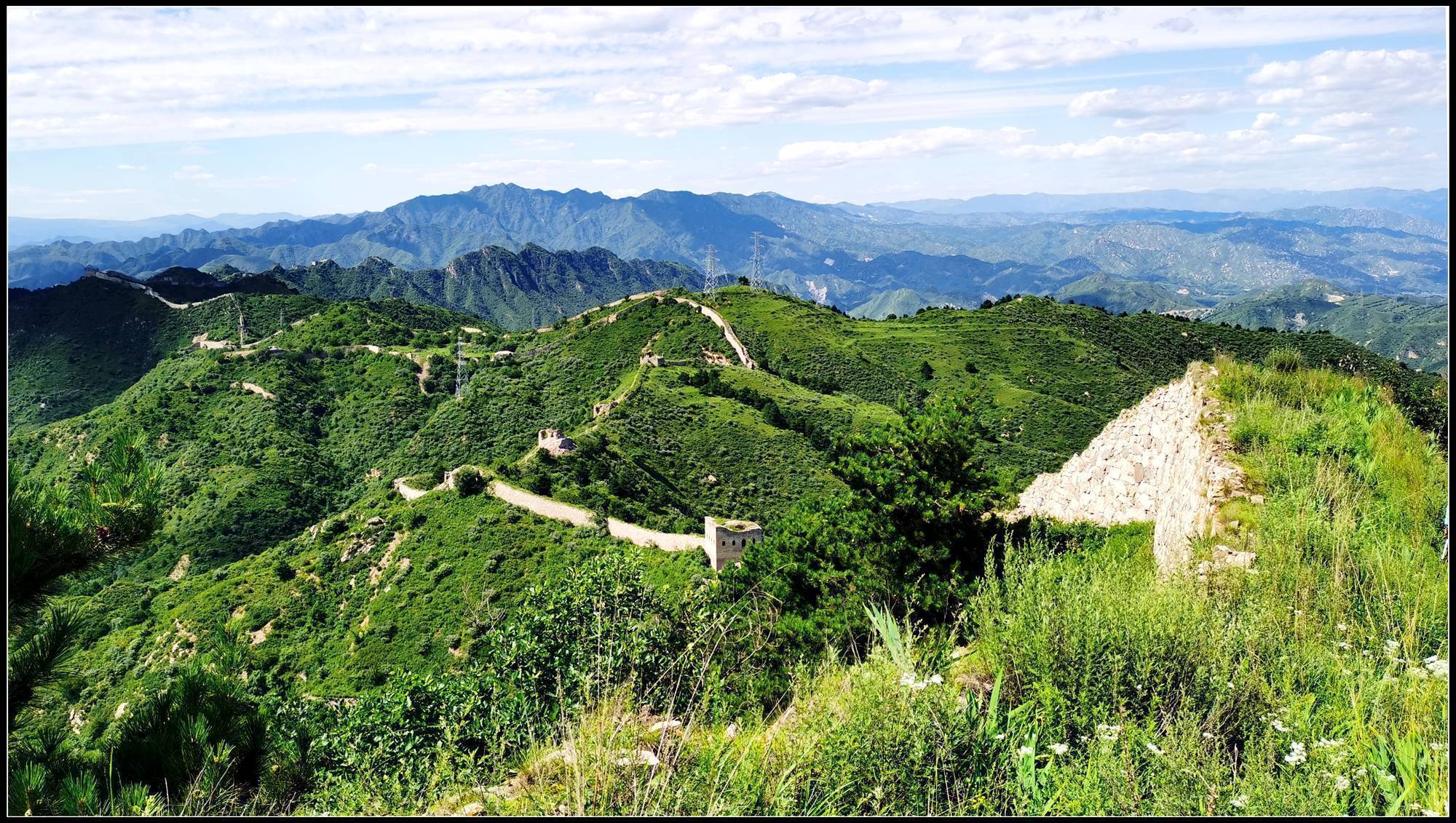

说到河北的长城,不能不说涞源长城。涞源是河北省保定市的一个县,地处保定西北部,太行山北端,太行、恒山两大山系交汇处,是拒马源、涞水源、易水源三源发祥地。县域东邻涞水、易县,南接唐县、顺平、阜平,西界山西省灵丘县,北与河北蔚县相连。地理坐标为东经114°20′~115°05′,北纬39°01′~39°40′。总面积2448平方公里,辖17个乡镇,285个行政村,人口27万。 涞源地势西北高,东南低,四周群山起伏,沟谷纵横,海拔1000米以上的山峰78座,1500米以上的山峰32座,2000米以上的山峰5座,尤其是位于县中南部,海拔2096米的白石山,最为雄伟壮观。中心为面积120平方公里的涞源盆地,盆地最低海拔808米,最高海拔902米。 涞源自古即是连通中原大地与塞外漠北及三晋大地的交通要道,兵家必争之地,箸名的太行八径有两径(飞狐径、蒲阴径)位于涞源境内。正统十四(公元1449年)年明土木堡 之变后,北方游牧民族的瓦剌曾破紫荆关直逼京城,涞源军事地位之重要由此可见了一斑。 涞源的长城建于明万历(公元1573-1620年)年间,是明内长城的重要组成部分,它从涞源东北部的乌龙沟乡苦壮石入境,到西南边的南马庄乡狼牙口村(准确的说是香炉石自然村)出境,总长度达122.5公里(另一说187公里,两者之差因为涞源长城有大约65公里是以山险为墙,因此存在两种不同的统计方式),有敌楼299座(一说296座),战台42墩,烽火台33个,城堡6座。涞源长城主要归真保镇紫荆关将弁所指挥,下分6个营(乌龙沟营、浮图峪营、宁静安营、白石口营、插箭岭营)管理。唯县域西南,与灵丘相接的狼牙口长城(有约800米长的城墙和3座敌楼)属龙泉关路的茨根营堡管理。 涞源长城素以山势陡峭、地形险恶,城墙坚固、敌楼密集箸称。虽历经近500年风凤雨雨,仍有约60公里保存尚好的城墙,主体较好的敌楼142个。 雄伟壮观的涞源孟良城长城

这几年,我和朋友们先后十多次去涞源,从涞源长城的西南端,南马庄乡香炉石村(属狼牙口村管辖)边的茨字3号台开始,一段接一段的走长城,接连走过了插字号、白字号、宁字号长城,包括它们的山险部分。 去年6月,我从边根梁上长城,在走大台村至大湾村这段山险时,本想从大湾村1号垭口(大湾村东,由北至南扇子面状分布有三条大沟,对应的山上有三个垭口,由北至南,我称它们为1、2、3号垭口)下山。但行至2号垭口时,前边是绝壁,一时找不到路,当时时间已过5点,天气又不好,一付山雨欲来的样子(预报5-7点有雨),这种地形,一旦下雨就会被困在山上,为了安全,我们不得不从2号垭口冒险下山。 还不错,尽管没有路,我们还是成功的下冲了几十米深,并幸运的走上了半山腰的一条废弃路。然后又冲下高约百米的矿山弃渣区,平安下到沟底的大路上。果然,下到大路上不过十几分钟,天就下起了雨,还是大雨,一下下了两个多小时。 第二天我们原路而返,重回大湾村2号垭口,想走完昨天没走完的那段路,可出发时天还没事,还有巴掌大一片蓝天,当我们上至垭口时,天突然变了,阴云密布,又是山雨欲来的样子,而且比昨天天气更差,能见度不过十来米。我们在山脊上仍没找到路。想沿另一侧的陡坡找路,可坡陡林密、林中的光线极暗,平视还有3、5米视线,向下看时,茂密灌木的遮档下,下一步是什么情况完全看不出。 更要命的是,头一天的大雨,植被挂满水珠,石头都是湿漉漉。再考虑到今天随时可能下雨,为了安全,我们不得不再次下山。 难走的不仅是大湾村1号和2号垭口间的这段山脊,这段山虽然险,还有前人走过的轨迹,起码知道有人走通过,从大湾村1号垭口再向前,到孟良城长城的最南端,即长城遗产网上的亚家庄34号马面,之间的山脊大部分也是以山险为墙,只有少量城墙,那段山脊肯定也不好走,我还找不到轨迹,在我喜欢的两步路上无论怎么搜,也找不到一条轨迹。 那次之后,去年我又两次去涞源,这两次人多,为了安全,我跳过了这段长城,第一次直接从亚家庄的孟良城长城开始,向浮图峪、西羊栏方向走。第二次从西羊栏开始,向唐子沟方向走。此后由于疫情,几次欲行未果。直到今年7月,进入暑期后,这才有了再走这段长城的机会。 从大湾村2号垭口南侧山头上看1-2号垭口间的山

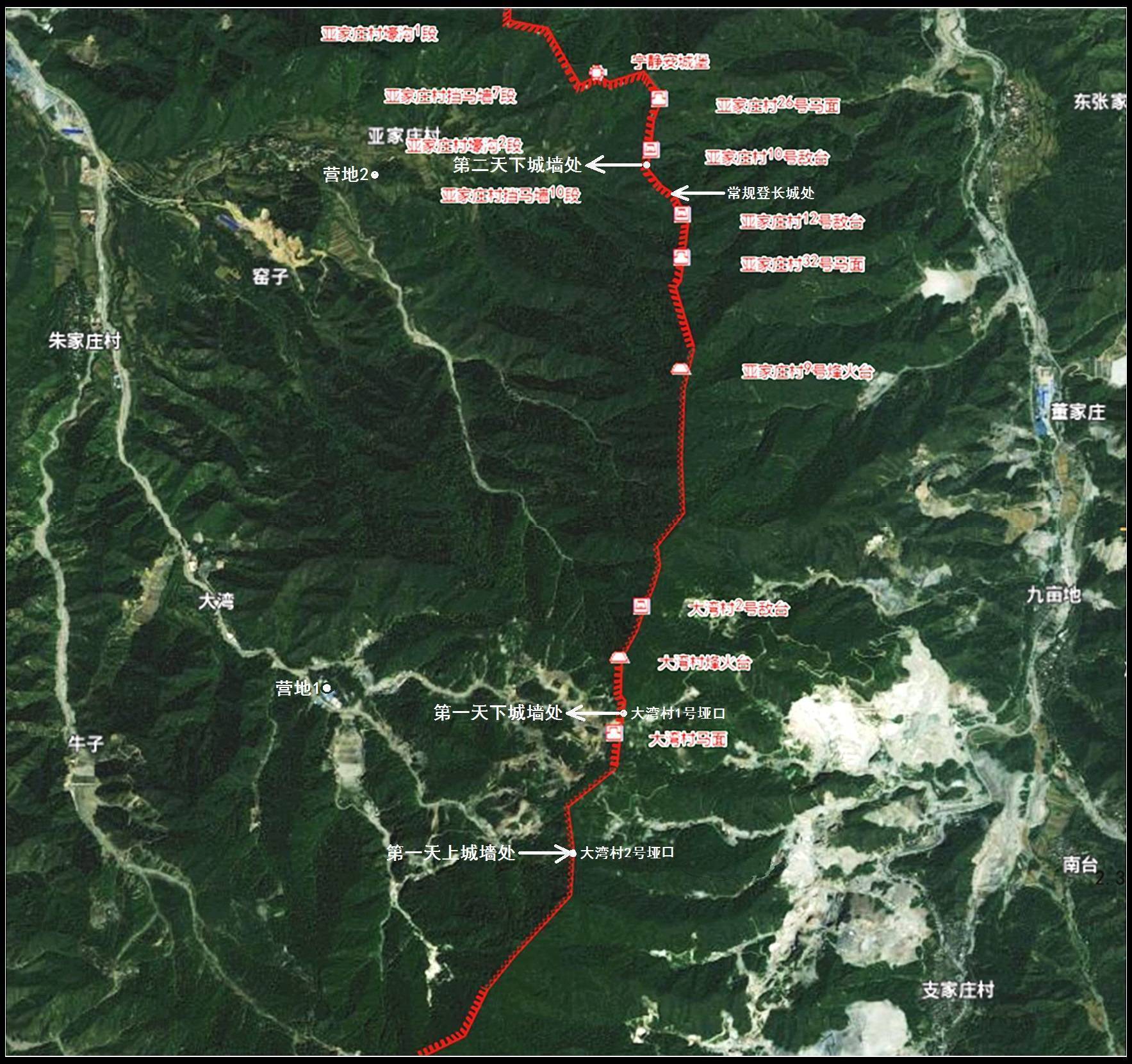

还没7月老慢就Q我,说他9号就没事了,可以出去了。但进7月也就进了汛期,涞源的中长期天气预报几乎天天有雨,考虑到那段山脊比较险,雨天穿越风险太大,我对老慢说:“一定要等连续3天以上的晴天,山上的石头比较干时再上山,密切注意天气预报吧。”此后那些天,我天天好几次的察看天气预报。可涞源的天气今天晴明天雨的一个劲变,直到7月15日,情况才有好转,不同的几个天气预报都显示,16日是阴天,以后的几天连续多云,直到21日。“老慢,天气转好了,一连几天都没雨,咱们明天出发没问题吧?”“没问题。”老慢早已憋的铛铛的了。 我计划, 班车到涞源,乘出租到亚家庄,然后进山,把包放在我们上次扎营的废工棚里,轻装上山,利用下午的半天走通1、2号垭口之间那段山脊 。这段如果顺利,我估计用不了2小时,加上上山下山,差不多是小半天。如果不顺利,可能会多用上一两个小时,也不至于拖到天黑下不了山。穿到1号垭口如果时间富裕,可以再趟趟明天要走的路,为明天的重装打好基础。晚上回废弃工棚扎营(主要是那儿有水源)。第二天重装上山,利用一整天的时间走通1号垭口到亚家庄垭口这段山脊,晚上下到亚家庄一带扎营(也是出于水源的原因) 。可以这么说,大湾至亚家庄这段以险为墙的山脊,特别是1号垭口至亚家庄34号马面那段没有轨迹的山脊,是我们此次出行的重中之重。 我们此次穿越的行程示意

班车到涞源还不到11点。的哥路不熟,我更不熟,好在有导航。可即使有导航,还是在马圈拐错了弯,朱家庄又没停车,直接就开了过去。我正低头看手机,就听见“本次导航已结束。”我知道朱家庄地处两条沟的沟口,一个大湾,一个牛子,不知我们进的是哪条沟,急忙喊停。沟没进错,是大湾那条沟,这一来等于免费多送了一段路,把损失的时间又补回来了。 涞源矿多,大湾这条沟里也有矿,里边的三条沟,全是矿区,只不过已经停工。可与去年相比,路面好象有“翻新”,刚用矿渣铺过,原来这座矿山并没有完全停产,一直在小打小闹的零敲牛皮糖。

六月的天,孩子的脸,天突然下起雨来,让我们一阵手忙脚乱。穿雨披吧,还得卸包,雨又不太大,而且马上就到废工棚了,有点不值当的。当我们到达废工棚时,上衣已经湿透。 好在我们可以躲进小屋成一统,利用吃饭的时间晾晾衣服。 午餐时查天气预报,昨天看周边全是阴, 这会儿全变成小雨了,11点至1点一阵,2点至3点还有一阵。好在这回又报错了,虽说真是小雨,我们没吃完饭,雨已停了,地皮还没湿透。再查天气预报,2点那阵雨也没了。我们可以上山。 上路时已是1点20。由于我们还回来扎营,今天是轻装。

回看沟外

轻车熟路,这条路我们已经走过三遍(一上两下)了,今天又是轻装,能不轻车熟路么?我们很快就到达了路的尽头——巨大的矿石堆积场。 与去年相比,这个堆积场也变样了,我们上次走过后,应该又往下推了不少矿石,现在堆场底部的巨大滚石更多,走起来更难走。巨石区还好走,那些巨石都比较稳定,只要找能一步迈上去的石头往上走就是了,难的是中部的碎石区,由于是推下来不久的碎石,这些碎石很不稳定,每迈一步脚下的碎石都会骨碌骨碌的往下滑,走这样的路往往是行百步而退五十,甚至行一步退两三步。 老慢发挥了腿长体力好的优势,很快就与我拉开了距离。更可气的是,这家伙一边走一边念念有词:“我得与你拉开点距离,万一蹬滚了石头你好有时间躲。”这是什么人啊?怎么不盼着我好? 巨大的矿石堆积区,这还不是从最底部拍的,爬升了至少20米高时我才想起来拍照

老慢拍的,我沿矿石坡向上攀升的镜头

快攀至顶时回看身后的滑坡

从顶部侧看矿石坡

从顶部看下边的沟,还有我们走过的大路

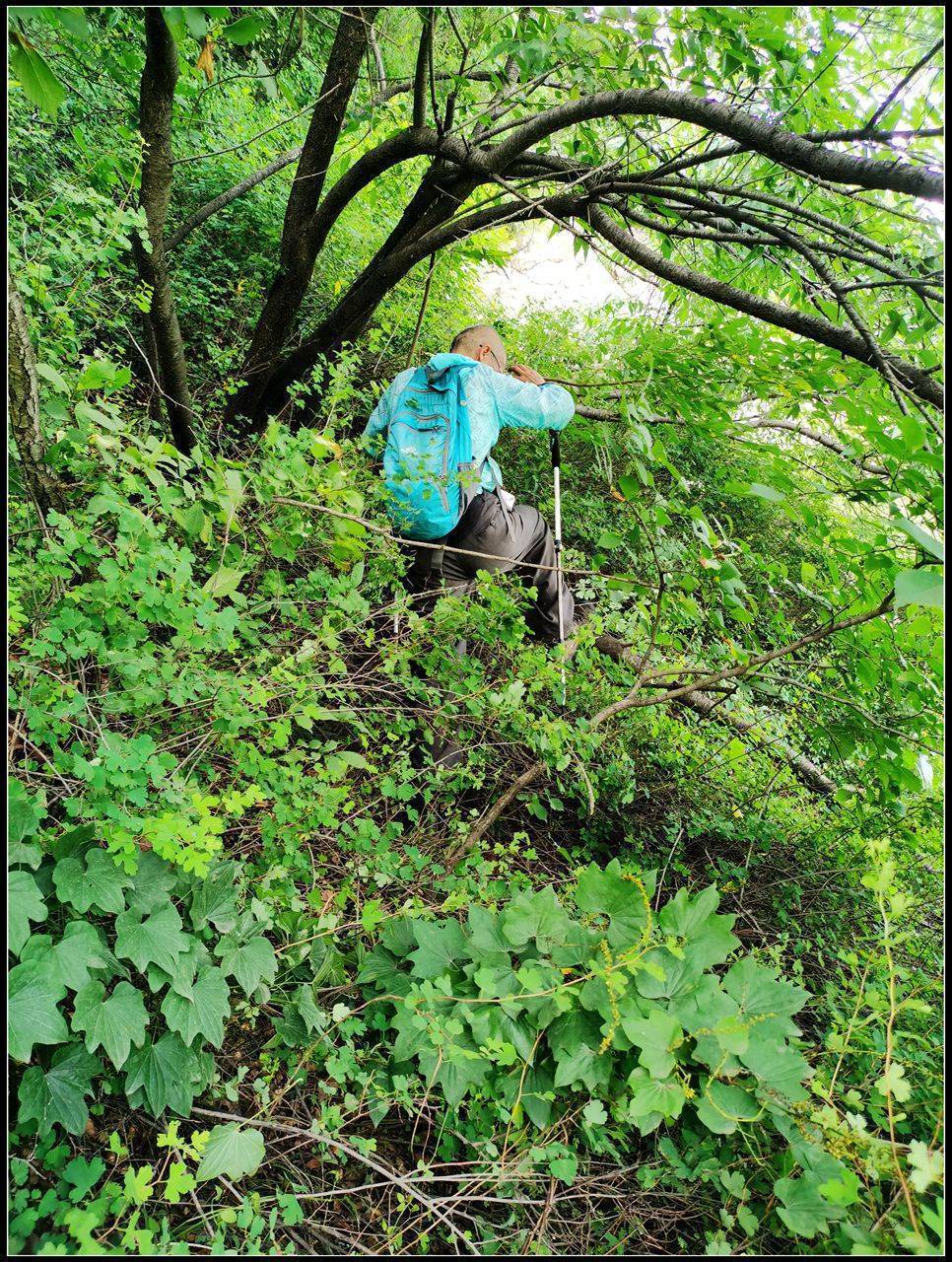

矿石坡爬到头,一侧有条三马子路(或是探矿的临时路),那路忆废弃数十年,路上已长满了杂草和小树,虽然路底子比较平,虽然路基有3、4米宽,可若不是我们曾经走过三次,绝不敢相信它是一条路。可它确实是一条路,还是一条“高标准”的路。 顺着这条路,我们很快来到了大湾村2号垭口下,那个令人恐怖的大陡坡处。这个坡有多恐怖?这么说吧,算上这回我们一共走过四次,每次跟每次走的都不一样,因为坡上根本就没有路,还长满了过人高的灌木,人只能找灌木稍稀处,左拐右拐的走。这个坡还特别陡,差不多将近50度(别听有的人动不动就攀上了70度的陡坡,超过50度的坡,根本就无法攀爬。如果不信,你把60度的三角板立起来看看,那是什么概念),即使手上有双杖,你若不抓树,往往也一步都走不了。攀升中老慢又后来居上,很快又不见了踪影。 上次穿越时,从垭口南侧山上拍的这段路的照片,当然,当时我们怎么也想不到悬崖间会藏着一条路

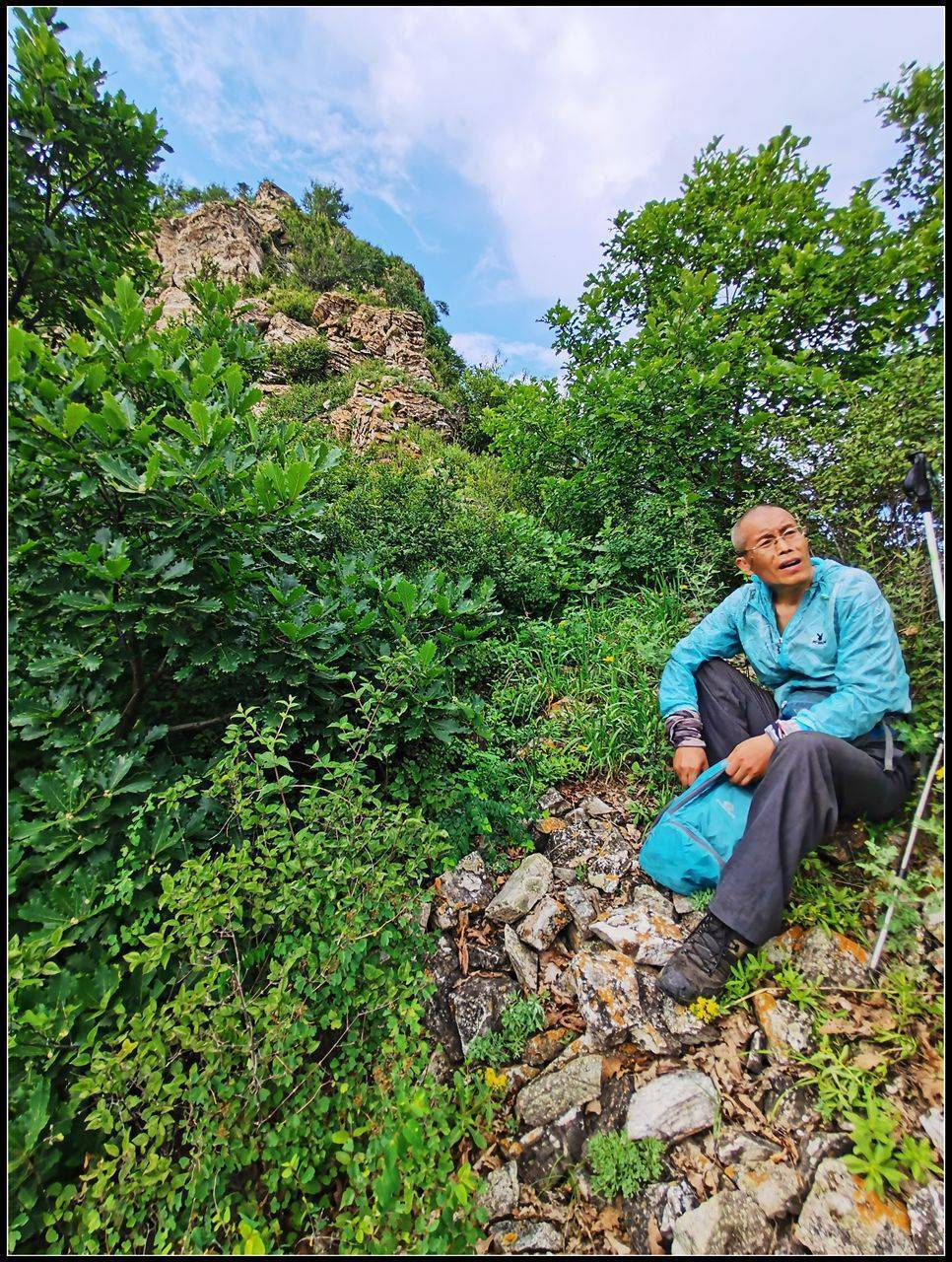

当我攀上垭口时,老慢又在守株待兔,今天他已经是第二次了,第一次是矿石坡顶上。“老慢,你忒不够意思了,这么难爬的坡,你也不拉哥一把。”“我倒是想拉你,可自己还顾不上自己呢,再说想拉你也够不着呀,要不你把自己身上绑根绳,我拉着那根绳。”“滚一边去,让你遛狗呢?”

我和老慢已经是第三次登上这个垭口了,这道山脊虽然 险,但并非没有人走过,根据我手中的轨迹,至少有两支队伍完成过这段山脊穿越,留下了两条不同轨迹,一支队伍是从大湾1号垭口向大台方向走,那支队伍基本是沿着山脊走,只是走到这个垭口时绕了一下断层。可我们两度沿轨迹找路,都没能找到绕断层的路,那两次没找到路还有情可原,两次都是天要下雨,地面湿滑,视线不好,时间又紧,我们不敢冒险。今天天挺好,地面也干,视线更没的说,我们再次尝试沿那条轨迹找路,可最终还是失败了。那条轨迹所经的地方陡的无法立足,坡上还长着密密麻麻的树,我们背着大包一步也走不了。看来这个地方根本就没路,那支队伍也是冒着险楞走的,可人家或者是轻装,或者能力超强,人家能钻的地方我们钻不了,人家能爬的地方我们无法爬。为了安全,我们第三次放弃了沿山脊走的打算。

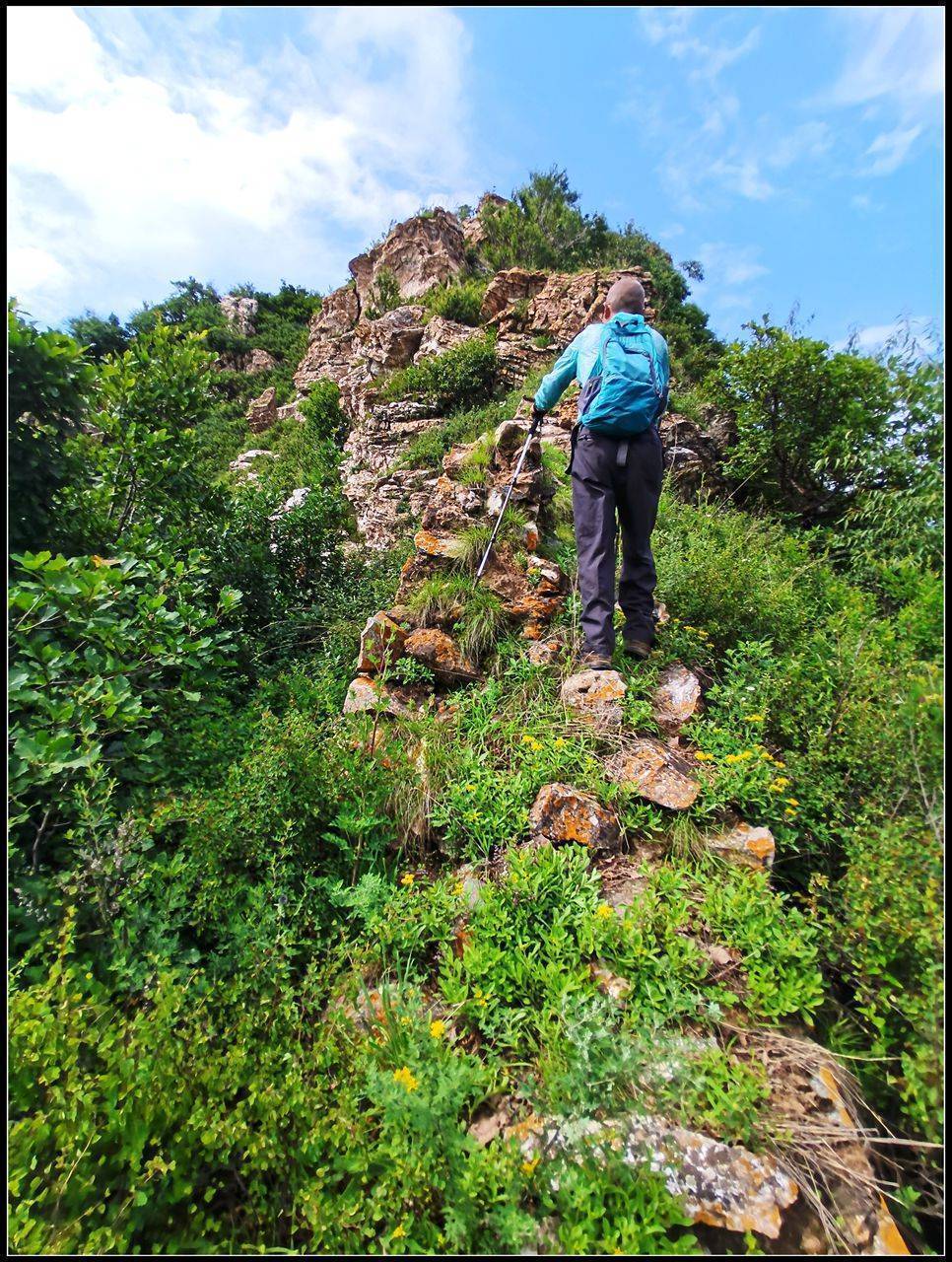

不走能山脊,就只能走侧切,走第二条轨迹所走的路。那支轨迹和我们的走向一致,也是沿着长城向北走,走到垭口南侧的山头上向东降,沿着垭口下边的陡坡侧切的。我们上次也想沿那条轨迹走,可那天视线特别差,从垭口向下看,下边似乎是个大坑,坑壁直上直下、看不见底的大坑,我们根本下不去。后来回家后研究线路,我仔细查看了各种版本的卫星图,在冬季卫星图上发现,那个垭口下边有条路,应该是走三马子车的路,大概是探矿用的临时路。留下轨迹的那支队伍走的就是正条路。只要我们能下到那条路上,一切就OK了。 想下到下边的矿路上谈何容易,今天视线好,我们能清楚的看到,垭口下边不是坑,是修路挖出来的劈坡,并没有多深,也就三米左右,却但足以档住我们的脚步。几次尝试无果,发现这个垭口是北高南低,现在只能顺着垭口向南走,寻找能下去的地方。

沿城墙走到垭口的最南端,这里的山脊被劈开了一个豁口。本以为那条路和这个豁口连在一起,下去发现不是那么回事,豁口东侧别说是大路,连条小路也没有。从豁口处顺着向北切,uyaa图切到那条路上,可没走几步就无“路”可走了,前边是6、70度的水冲沟,即使抓着树,也无法前进一步。再往下是悬崖,更是不可能,无奈,我们只能又往上爬。 还不错,我这儿还没动窝,前边开路的老慢兴奋的喊上了:“上到路上了,就往上爬几米的事,还真是一条大路。”我沿着老慢挤出来的痕迹,抓着树木向上攀去。才攀升了4、5米,已经站到了大路上。

上到大路上,我第一句话就是:“等一下我,我往回走一走,看看路头在哪儿,咱们错在哪儿。” 路头就在城墙边上,离山脊最低处的豁口不远,只差几米远,与豁口没连着,加上茂密植被遮档下,让人很难看出。如果,我是说如果,如果我们下了城墙,不下那个豁口,而是贴着城墙往回兜,穿过一片密灌就是。可我们以为这条路与那个豁口是连着的,以为下到豁口处就走上大路了,一门心思的往下走了,结果在白白的在下边的山坡上兜了一圈。别看那一小圈,浪费了至少好几分钟 时间呢。

老慢拍的,我“探路”归来

有了路就好走多了,毕竟它是一条能走车的路。有了路也没有想象的简单,这条路毕竟废弃了3、40年,有的地方路基已塌毁,成了无法立足的滑坡区;有地地方长满了树,碗口粗的树将路完全封住;更何况还不时的有分岔,规格一样一样,都是当初探矿修的路。仍是老慢打头,我收尾,我们一前一后的向前走去。

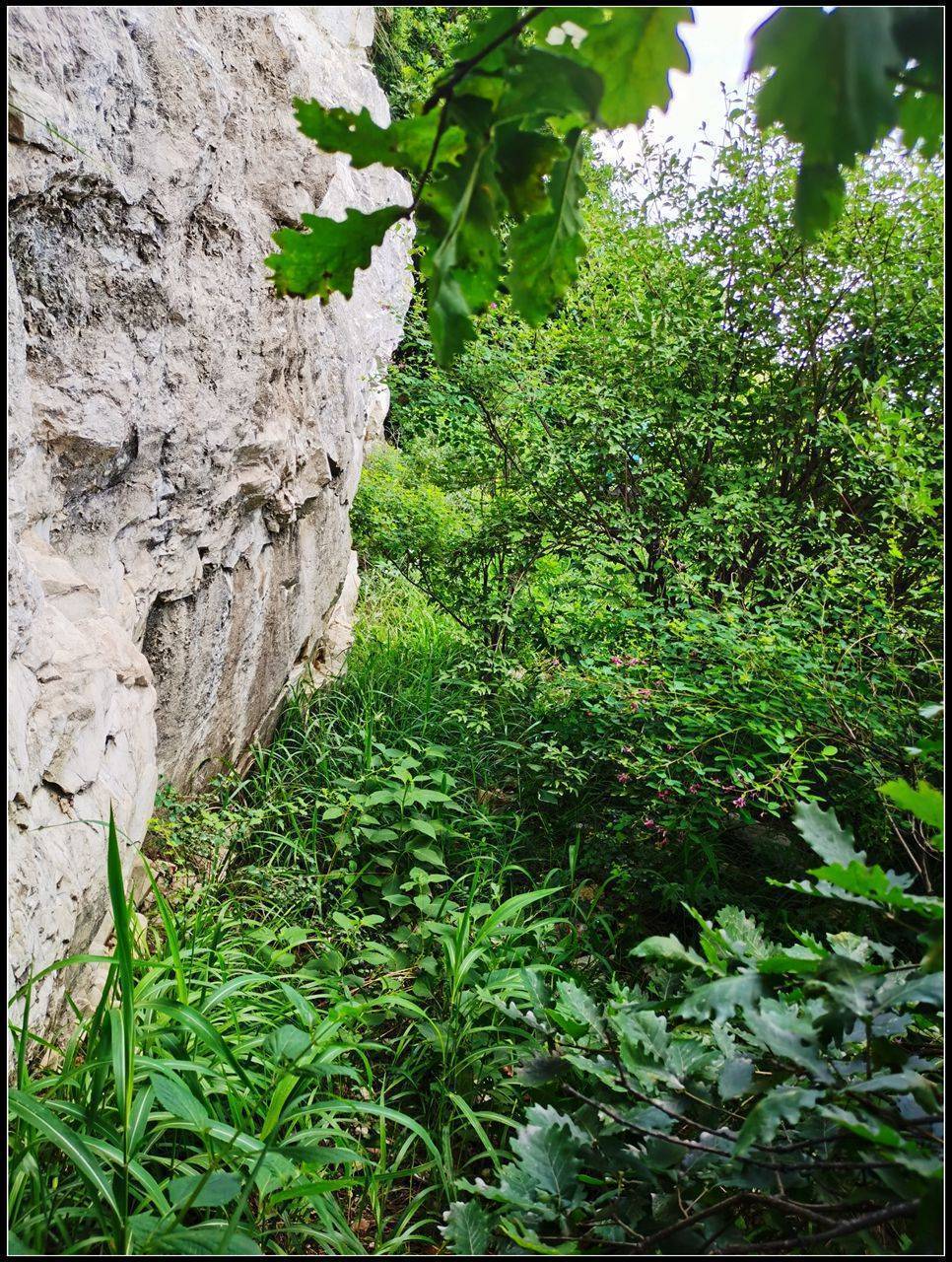

这样的路,是难走还是难走?

路边难得的一处陡坡,顺这道坡能不能上到山脊上?只是想,没有尝试

从路上看东侧沟里的矿区,涞源矿多,这道山脊两侧的矿区一片接着一片

回看我们上来的垭口

再看东侧的矿山

最后修改于 2022-08-22 17:35

阅读(?)评论(0)

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?