日志正文

|

||

|

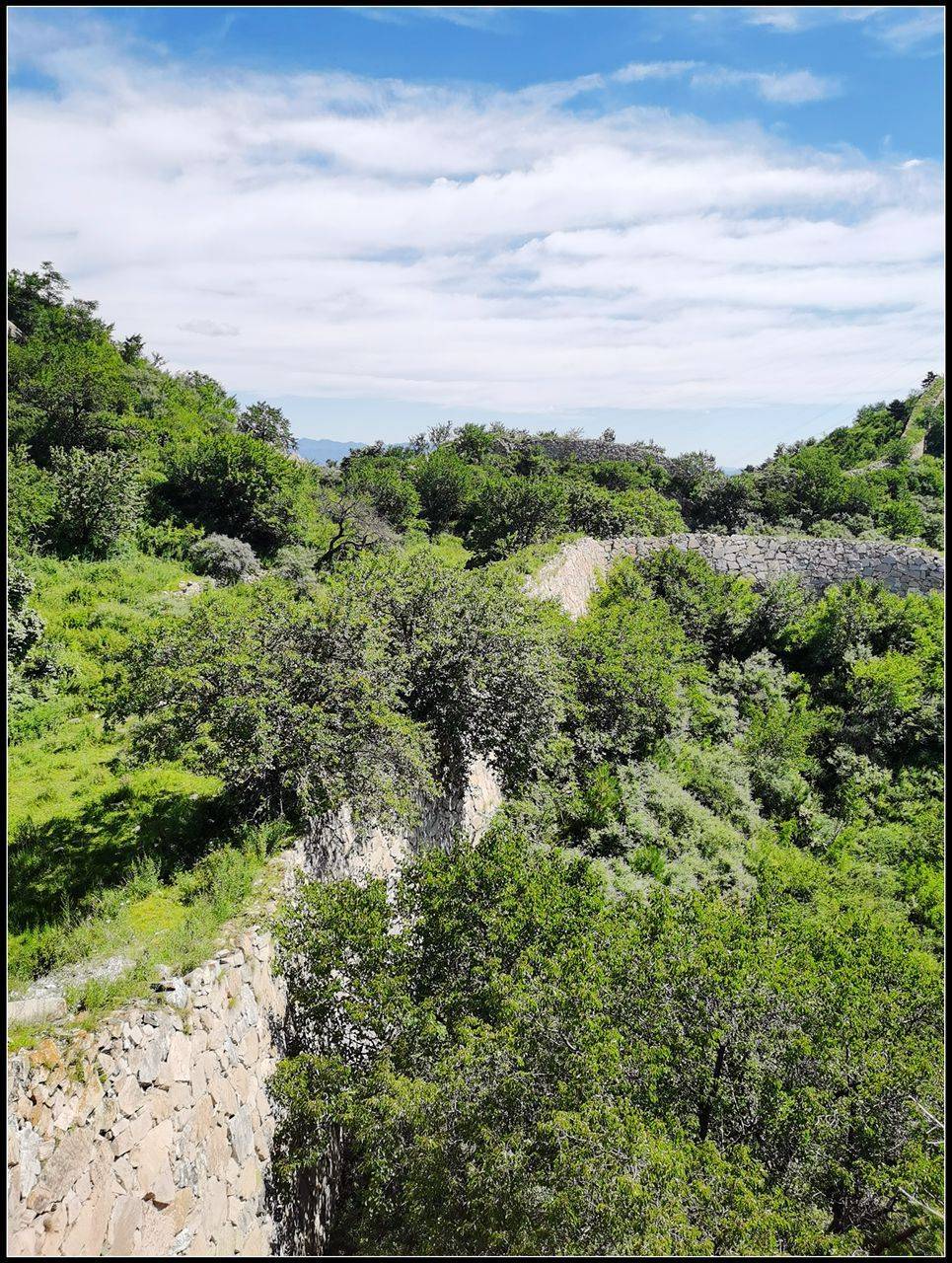

中国文化博大精深,几千年来,广大劳动人民在日常劳动及生活中不断精练提高,创造出了具有鲜明的民族特色和浓郁的生活气息汉语言文化,成为中国人民对世界文化的重大贡献。 歇后语是汉语言文化的一种特殊语言形式,是汉语语汇的重要组成部分, 歇后语也叫俏皮话,可以看成是一种汉语的文字游戏。它以独特的结构、生动活泼的表现形式、妙趣横生的表达效果,为广大人民所喜闻乐见。歇后语一般由两个部分构成,前半截是隐喻或比喻,象谜面,后半截是意义的解释,是谜底,前后连贯、自然而贴切。一定的语言环境中,通常只须说出它的前半截,"歇"去后半截,就可以领会和猜想出它的本意,所以称它为歇后语。 在我国, 有很多脍炙人口和歇后语,如:外?打灯笼——照舅(旧);竹篮子打水——一场空;八仙过海,各显其能;周瑜打黄盖——一个愿打,一个愿挨;等等等等,相信每个人都 能说上一大堆。陪太子读书也是人们喜爱的一句歇后语。其意思形容一个人是配角、是绿叶、是陪衬。我的这次孟良城长城之行就是陪太子读书。 跟班,旧指跟随在官员身边供使唤的人,现引深为跟在一个人后当个追随者,如小跟班;也指随同一个集体一起活动。如:跟班听课,跟班劳动,跟班行动等。我此文意指跟在别人后边,象个小跟班一样走长城。 涞源宁静安长城雄姿

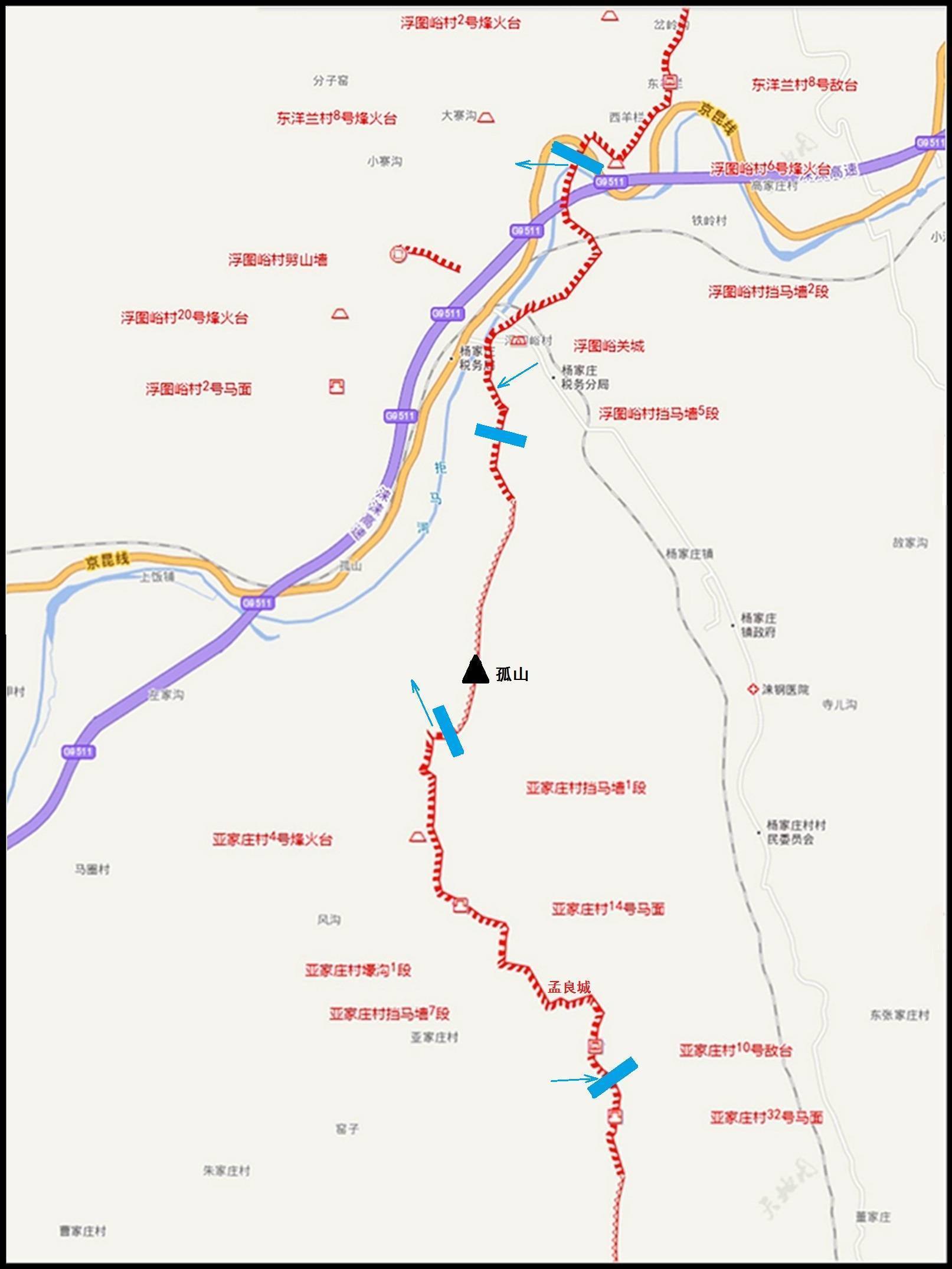

孟良城长城我走过,去年6月刚刚走过。我的习惯,走过的线路一般就不在走了,当然,石家庄近郊的一日游线路除外,近郊有的地方反复去过多少次,那是没事时遛腿。也不排除有的地方(比如驼梁)曾几次露营,那是实在无地方可去,又特别想出去时的怀旧之旅,反正离的近,来去很方便。 这次本不想再走孟良城长城的,实在是不想走的。按我的设想,走完大湾至亚家庄段的穿越后,直接下东张家庄,走涞钢公路下浮图峪。东张至浮图峪5.5公里,一路小下坡,最多1个半小时就行。走孟良城长城,得在山上转悠差不多一整天时间。可是不走不行啊,老慢这个坏东西,这个坏家伙,这个不是东西的家伙,非要我陪着他走这段长城,不答应就蹦高,哭鼻子抺眼泪的,还批评我没个当哥哥的样,不该那么自私,甚至威胁要和我断交,这一哭二闹三上吊的谁受的了?知道的是为了个玩,不知道的还以为我把他怎么着了呢。我只好答应他的要求。见我改变了主意,老慢噗的一声笑了,又手舞足蹈起来。这都什么人呀,怎么跟小孩子似的。 于是有了我的二走孟良城。可这次走孟良城长城之行纯粹是陪太子读书。至于太子是谁,那是秃子头上的虱子,秃子头上的虱子也是一句歇后语,后半句的意思不用说您也知道。但这次我不是只走孟良城,走完孟良城还要接着走浮图峪。一般驴友走这段路(即宁字号长城接浮字号长城),在孤山南麓垭口下了宁字号长城后,都是沿直奔西羊栏,从西羊栏开始走浮字号长城,甩下浮图峪村边,从孤山东麓到拒马河谷那段长城。我们上次也是这么走的(原因另述)。这次我准备补上那一段。因孤山天险鸟兽难过,我们只能从孤山南麓垭口下长城,再从浮图峪村边上长城,最终再从拒马河谷下长城。这样就与以前走过的西羊栏段长城接上了。不是有那么一句话么,叫作“一个也不能少”。 穿越示意

和上次一样,我们这次孟良城之行是从亚家庄上的山。亚家庄村东的这条沟比较缓,沟里是大片的果园,除最后的攀梁路急一些外,绝大多数地段的路都比较好走,是上孟良城长城的最佳路径。驴友们上孟良城长城多走这条线上山。 沟里的路宽而缓,又是走过一次的路,丝毫没有危险,也不担心会有什么意外,我胜似闲庭信步一般,一边走一边和老慢聊着天,天南地北、家长里短。猛抬头,前边的地形怎么很默生?再看两边,沟似乎有点窄,一对轨迹,这才发现走错了沟。这可真是只管抬头聊天,不顾低头看路。恰好果园里有老乡,老乡说:“你们怎么走到这里来了,这条沟可不好走,别人都 是走北边那条沟上山,地条沟好走,你们还是退回去走那条沟吧。”“能直接翻过去么?”“也能,就是路有些乱,不好走。”“那就直接翻过去。” 小梁不高,顶多不过2、30米,梁也缓,就是果园里的路比较乱,一个台一个台的,走起来七拧八拐,不过我们还是很快的下到了另一条沟里。“嗯 ,这才是我走过一次的路。”

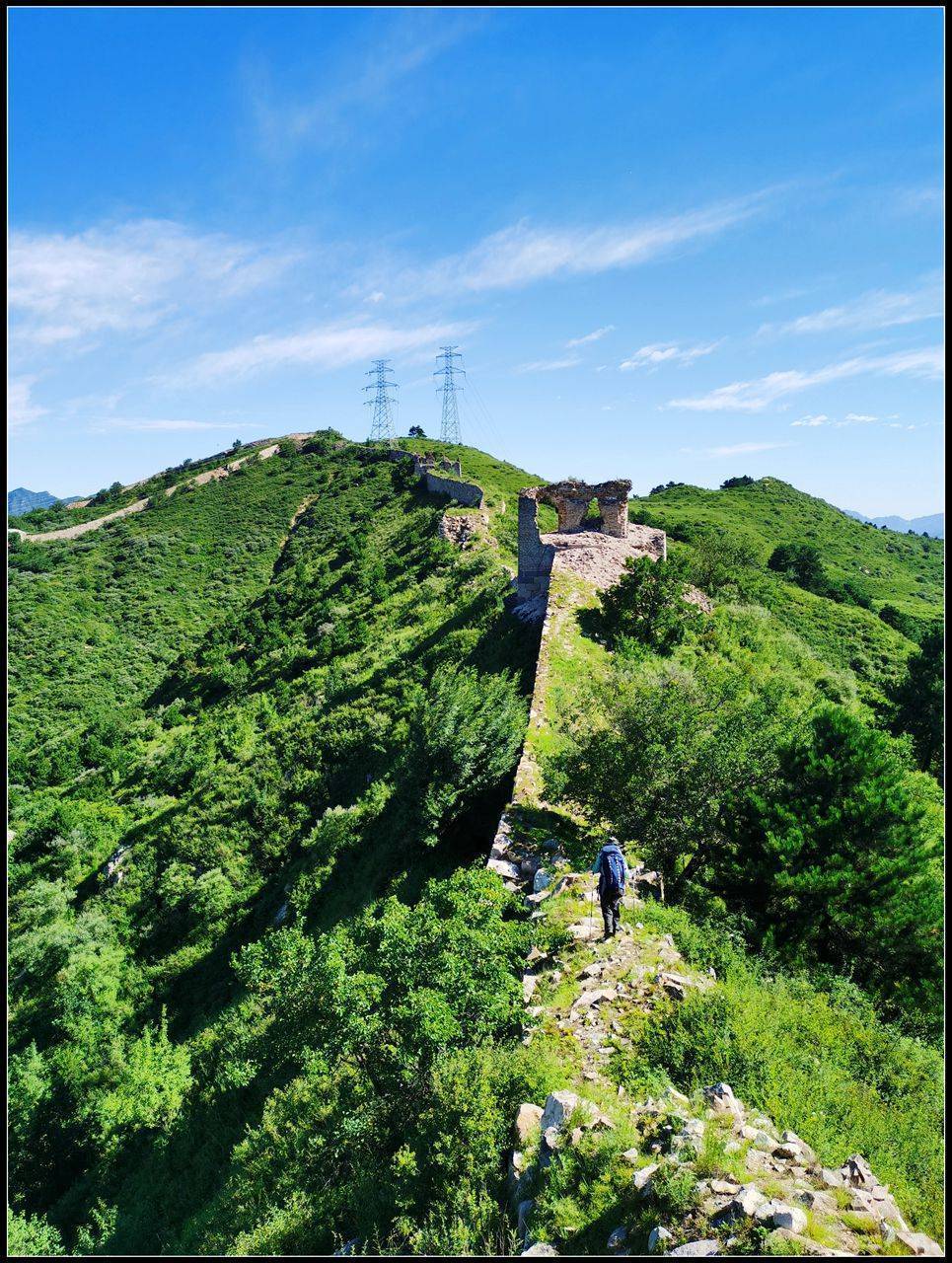

过羊圈不远,果园没有,大路也变成了小径,开始了真正的爬山。山虽说不陡,路虽然走的人挺多,但那路还是蛮窄的,只有一尺来宽,是那种真正的羊肠小路,不过这比我们昨天下山走的路已经是幸福多了。至少脚下有清晰的路,不用从密不透风的灌木中楞钻。 钻出密林,一个保存尚好的敌楼出现在视线中,蓝天白云的映衬下,它是那么的醒目,又是那知的坚定,象一名忠实的士兵,守卫着这片土地。

老慢拍的,我向上攀登的镜头

8点46分,我们登上了长城。我们早晨是7点半出的发,由营地走到这儿,正常情况基本是1小时5分钟左右,我们走错路又耽误了几分钟,实际用时1小时16分。 回望着垭口我有些犯晕:昨天我怎么就记错路呢?我们上次明明是从这儿上来的,然后把包卸在这儿,轻装向南走,走到亚家庄34号马面往回返,再背上包往孟良城走,可我昨天怎么就一点也想不起来了,跑到10号台附近去找路,哥什么时候这么昏头过?莫不是老年痴呆了?

我们登上长城的地方是两个敌楼之间,它的南侧是宁静安长城孟良城段的最后一座敌楼,在长城遗产网上标为亚家庄村12号台。北侧那座保存较好的敌楼是长城遗产网上的亚家庄村11号台。不过我认为这两座敌楼的原始编号应该是宁字10、11号台。但我没有绝对把握,为了不引起混乱,还是按长城遗产网的标注,称这座保存较好的敌楼为11号台吧。 11号台南门比较高,比城墙的墙面高了足足有两米多。人行至此不能穿楼,只能从长城内侧绕行。

过亚家庄11号台,前边是亚家庄村10号台,相比于11、12号台间的距离 ,10号台算是比较远了,它与11号台中间隔着两座战台(马面),感觉至少得有半里地。 10号台又被有的网友称为会议楼,它是箸名的抗日军旅摄影家沙飞拍摄的长城抗战照片,八路军在长城上开总结会的地方,所以人称会议楼,曾有热心网友拿着沙飞的照片特意上来做比对,沙飞的这张照片就是在10号楼的南门外拍的。我是没有那么大的兴趣了。当时沙飞在孟良城附近拍了不止一张照片,9号台是他拍八路军欢呼胜利的地方,因此人称欢呼楼。11号台是沙飞拍八路军架设机枪阵地的地方,人称11号楼为战斗楼,如此种咱,不一不例举。 沙飞拍那组照片时间是1937年10月,那时的10号台还基本完整。85年过去了,如今的10号台已大部倒塌,只剩下两堵残缺不全的墙。

回望会议楼,近处的战台为亚家庄村27号马面

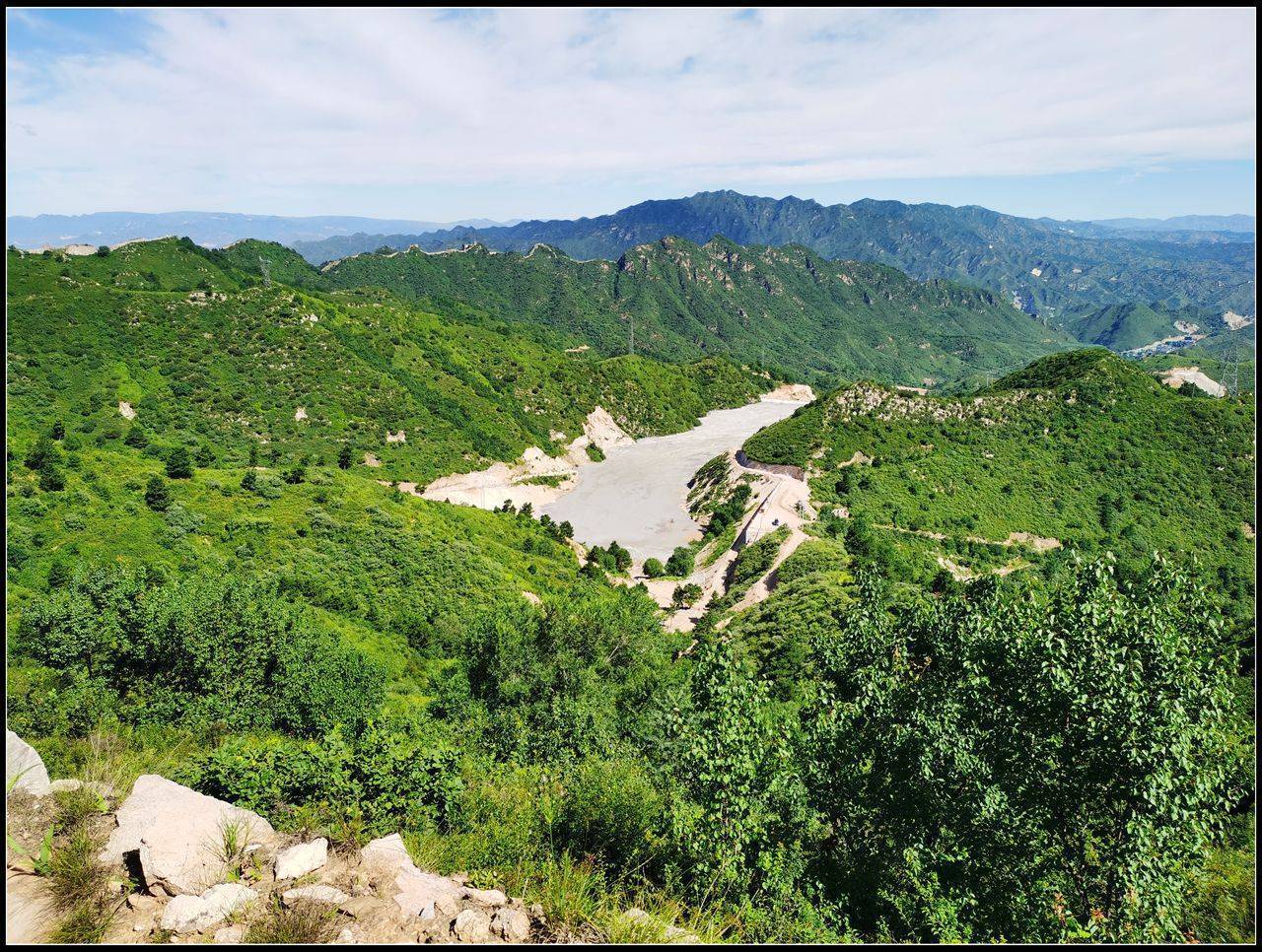

俯视我们昨天下去的沟

现在看到的是长城遗产网上的亚家庄村9号台,即沙飞拍八路军欢呼胜利的敌楼,人称欢呼楼。 由于孟良城是我走过一次的长城,上次拍摄了大量照片,这次故地重游就比较粗拉,沿途的各个敌楼很少拍照,或者只是点卯似的拍上一张。可能是受我影响,老慢也不象以往走长城那样观察仔细 。拍照就更少。

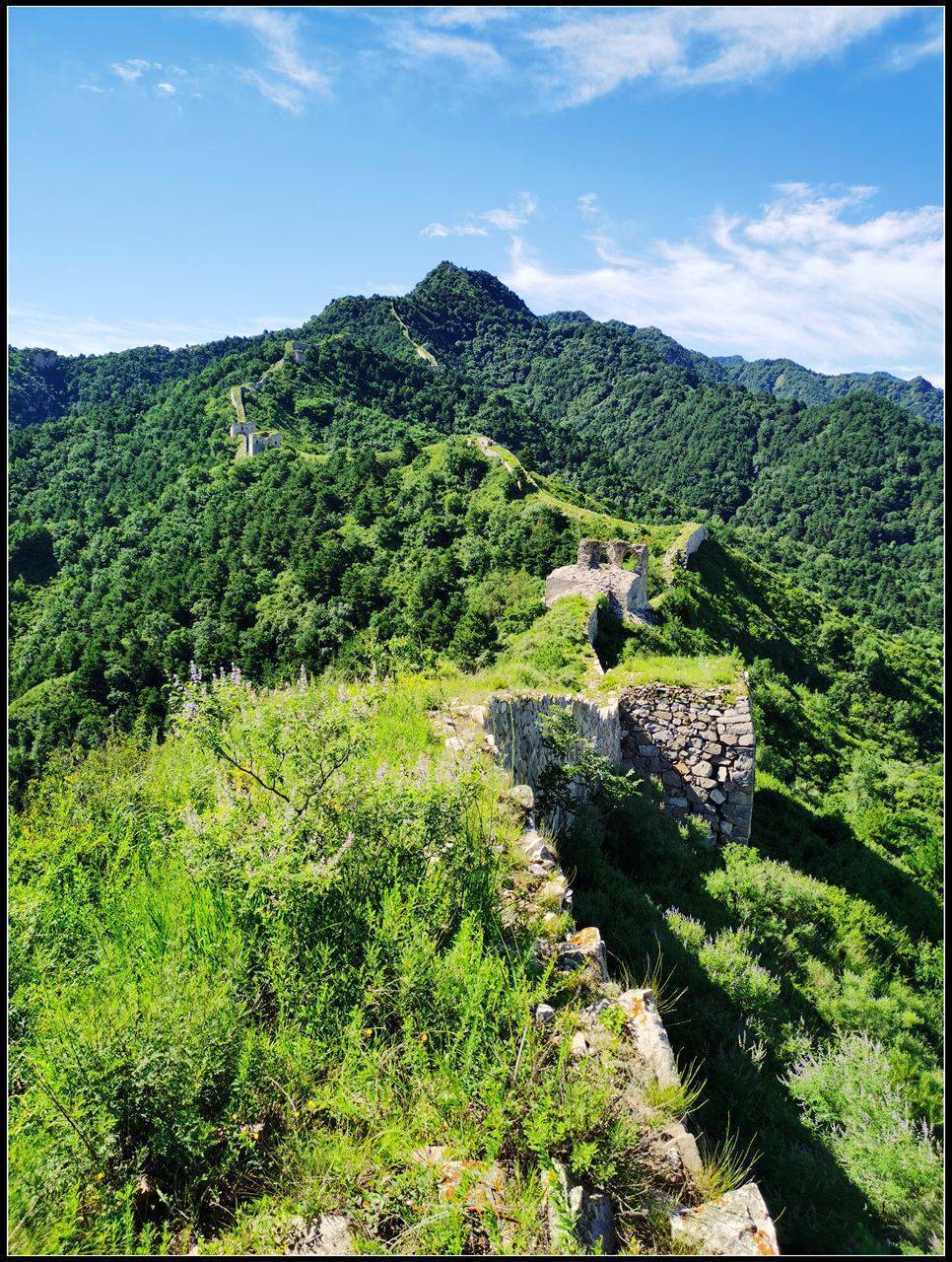

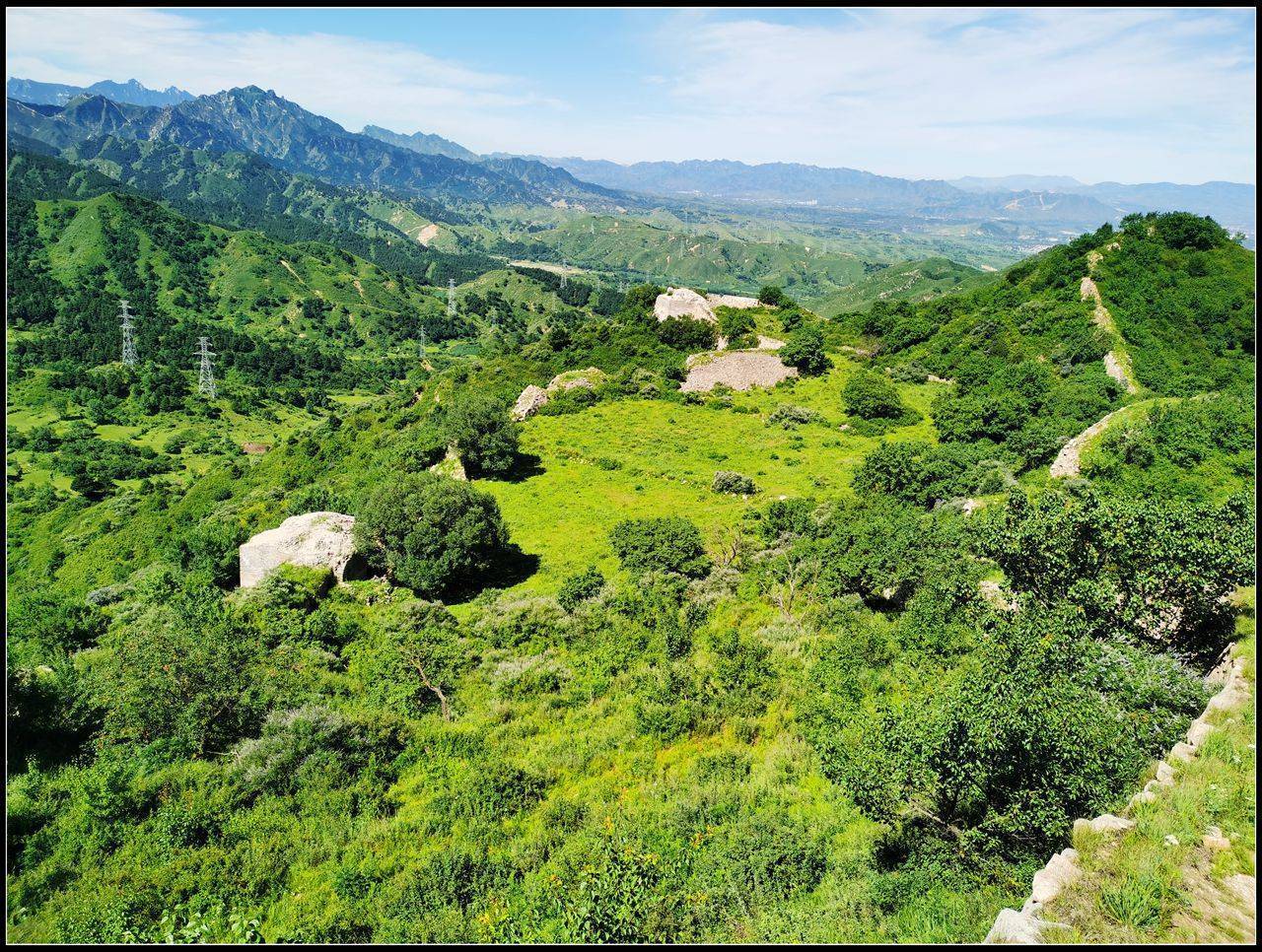

远看孟良城

前边垭口处,不足20米距离内连续有两座战台,在长城遗产网上分别标为亚家庄村25、26号马面,只不过26号战台已经倒塌,让人很难分辨。这两座敌台为何这么近,有什么特殊原因?没人能告诉我它的答案。

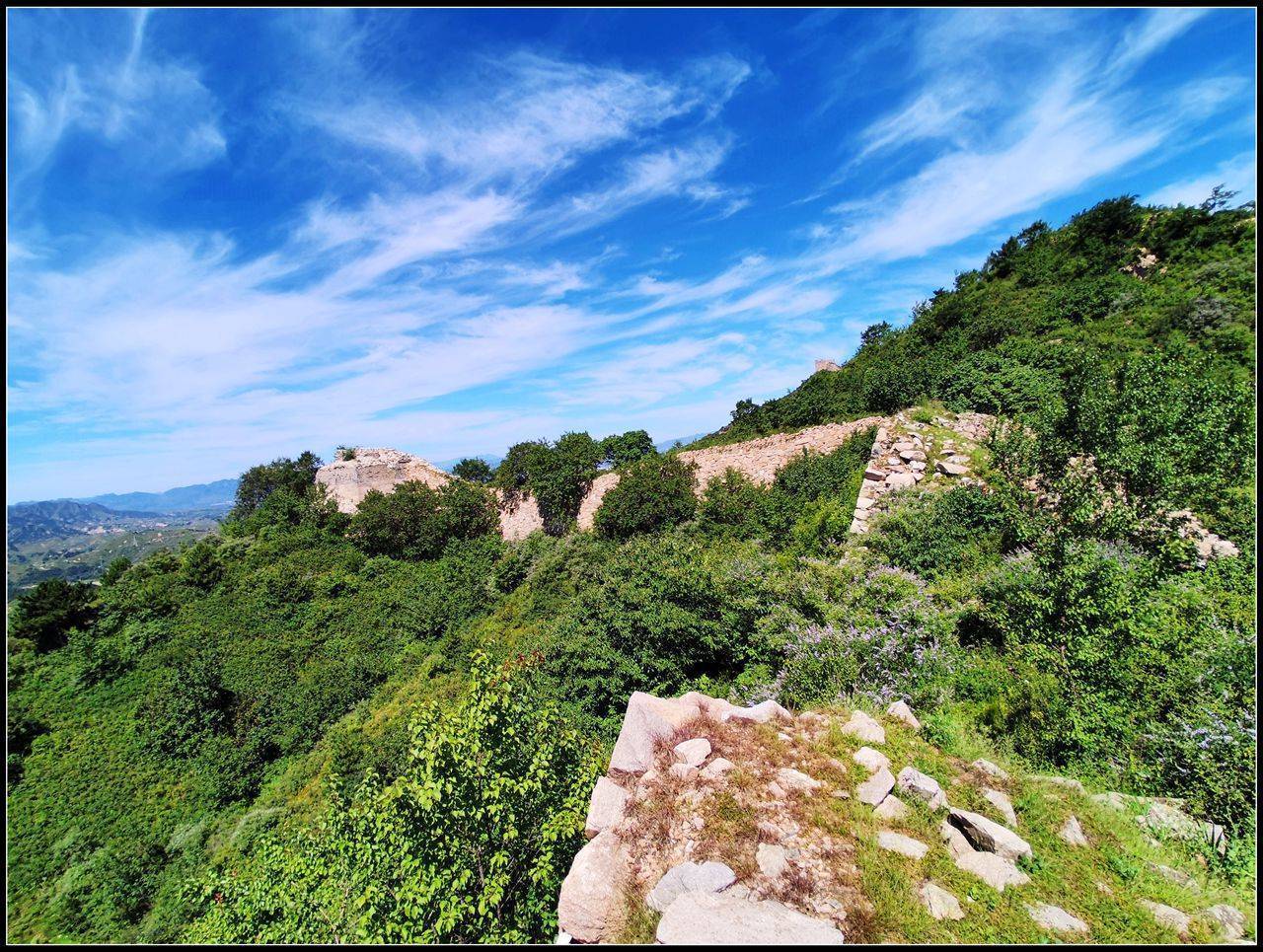

翻过城墙倒塌处,是一处足有40度的大陡坡,山头的最高处有个三岔城墙,这个三岔即孟良城的东端起点。 孟良城,真正的名字叫宁静安堡,是真保镇紫荆关路宁静安营的指挥中枢,也是屯兵处。根据明时的规制,营级城堡一般设参将或把总执守,根据古碑残记,宁静安堡的最高指挥官是把总。 我们一般所见的长城沿线的兵营或城堡,全都设在沟谷处或大河口,以起到一夫当关,万敌莫开之目的。宁静安堡却建在山顶,是涞源的长城中唯一一个设在山顶上的营堡。宁静安堡为什么会建在山顶,应该与其地形有关,是因地制宜的原因吧。 宁静安堡东端起点处的三岔城墙

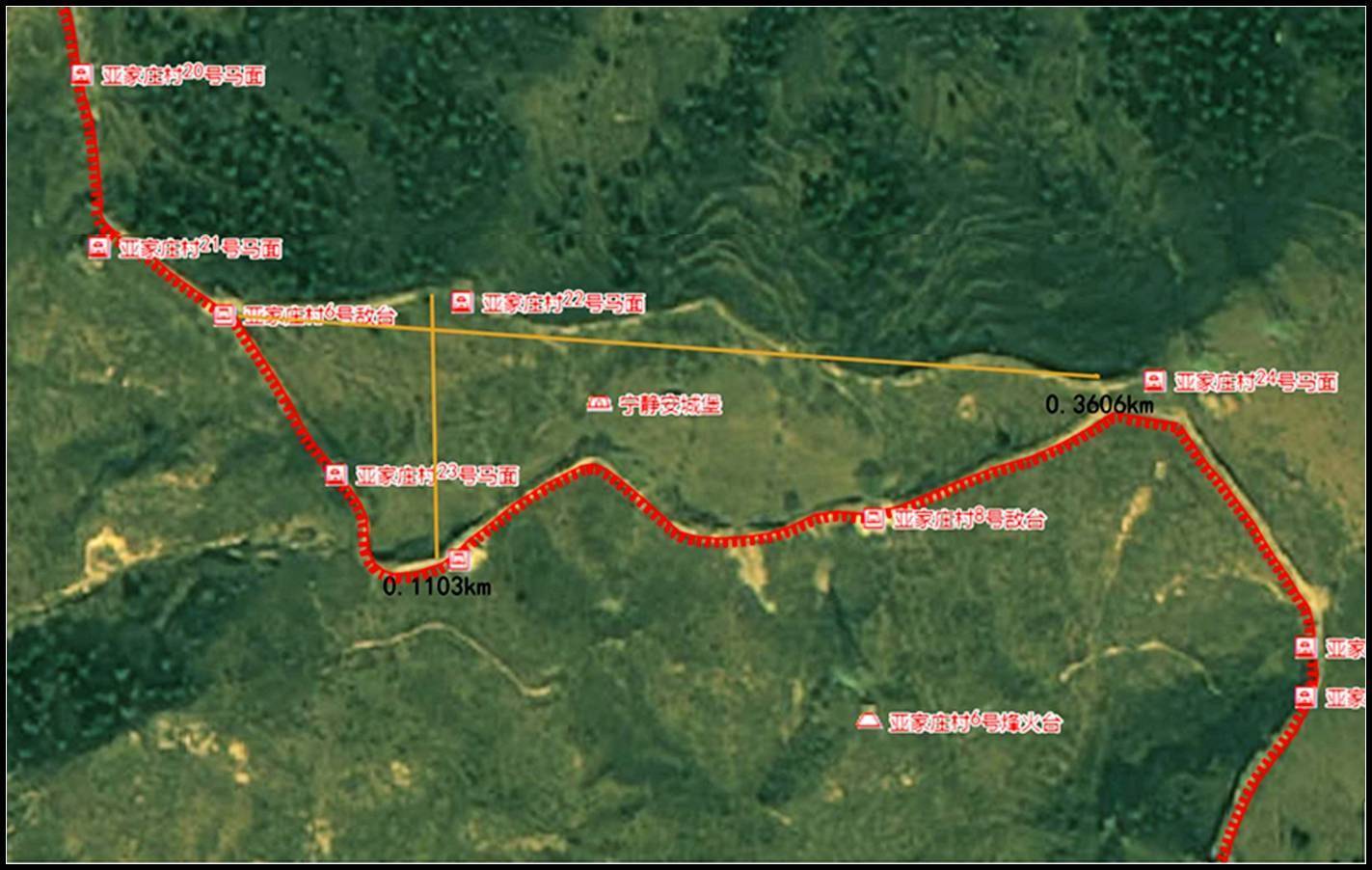

三岔城墙向西就是宁静安堡。 宁静安堡建在小山包的西坡上,是一处罕见的山顶台地,台地略呈三角形,西侧宽,东侧窄,东西长约360米,南北最宽处110米,最窄处20多米,总面积约24000平方米,宁静安堡正是率先最大限度的利用这片台地建设的。 宁静安堡是官方的叫法,当地人不这么叫,而是称它为孟良城,传说穆桂英手下大将孟良曾在些安营扎营,故得此名。网上有资料说孟良城东西长200米,南北宽50米,这显然是误传。实际的孟良城比那大的多。孟良城南边还有个穆柯寨 ,传说是穆桂与杨宗保成婚前生活、成长的地方。 孟良城卫星图

下城堡两种走法,一是由三岔处向左拐,走南堡墙,从南门旁的豁口处下城墙,这么走最便捷。二是由三岔向右拐,再沿孟良城的北堡墙向西走,至孟良城堡北门处下城墙,这么走绕的有点远。我们上次走的是南堡墙,这次我想走北堡墙。不等我说话,走在前边的老慢已向北堡墙拐去,这家伙一贯的见高不走低,平时这一点非常让我恨,不过这回倒是正合我意。

从孟良城北堡墙上看孟良城

孟良城北侧沟里的尾矿库

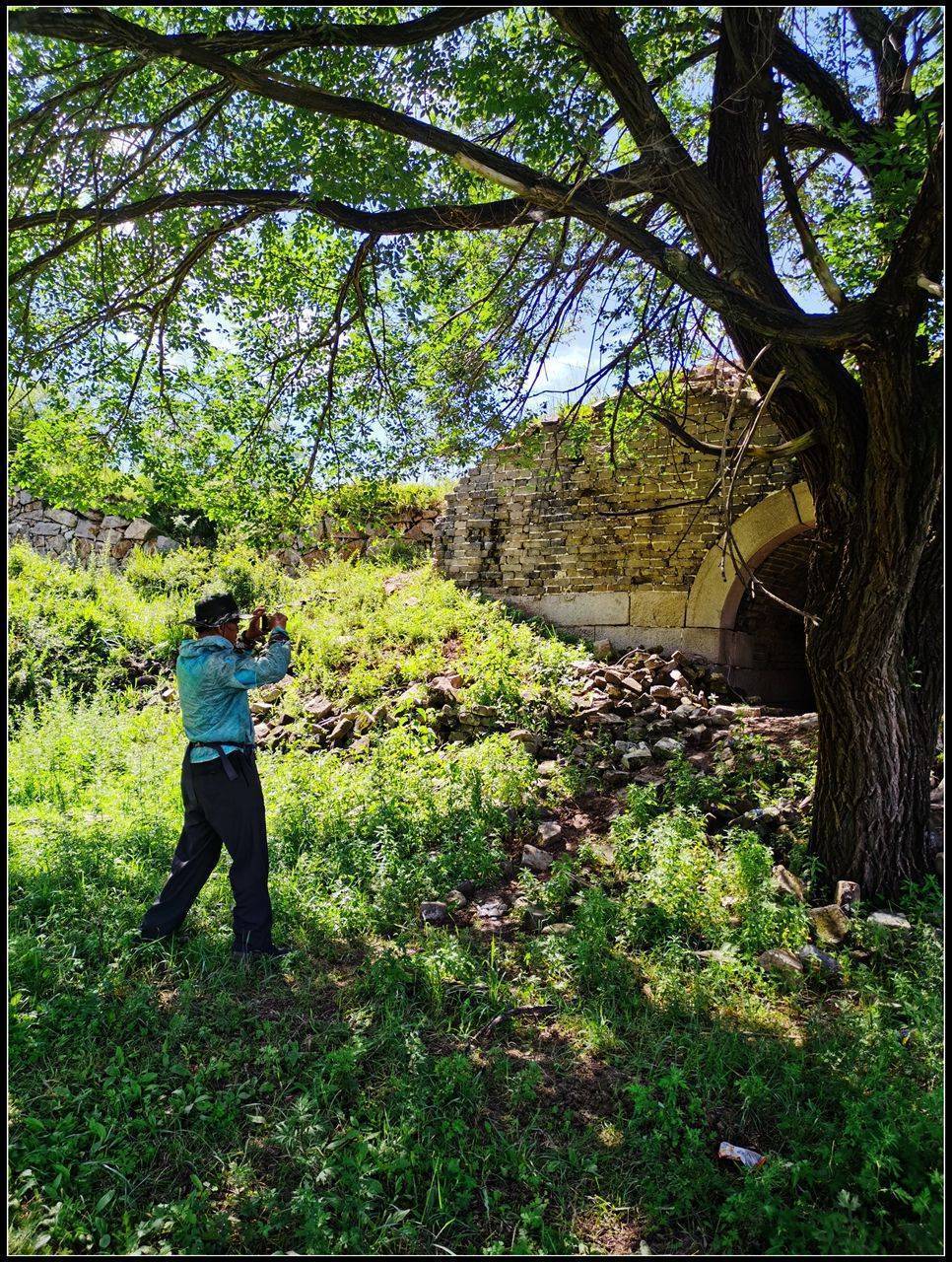

老慢在孟良城里拍照

宁静安有两座堡门,一南一北,其中北门是关内方向,南门面对的是关外,故南门是宁静安堡最重要的堡门,是防御的重点。现北门已全部拆光,只下一个大豁口。南门上部的建筑也已倒塌,只剩底部的砖石基座和门洞,门上原来有匾,据说刻有“重险”二字,现匾忆失。关于南门上部的建筑,我们现在忆一无所知,唯 一的资料是沙飞当年拍摄的老照片,从照片中可以 看出,南堡门上部建筑与一般敌楼完全一样,也是砖砌的四箭窗式的二层楼。在长城遗产网上,此堡门被标为亚家庄村8号敌台。但我个人观点,城门楼是城门楼,敌楼是敌楼,二者不应混为一谈。 宁静安堡的南堡门内侧

宁静安堡南堡门的外侧

从一侧城墙上看南堡门基座

孟良城南堡门西侧的堡墙,倒塌非常严重

沿南堡墙向西走,南堡墙西半段保存尚好。今天的天非常给力,天高云淡,天色极艳,走在城墙上我想起一位伟人的一首诗: 《清平乐·六盘山》 天高云淡, 望断南飞雁。 不到长城非好汉, 屈指行程二万。 六盘山上高峰, 红旗漫卷西风。 今日长缨在手, 何时缚住苍龙? 伟人的诗作于80多年前,今天我们的国家虽然忆成为世界第二大经济本,国家富强、人民幸福,但我们不能忘了在我们祖国的宝岛台湾仍有一只苍龙,它就是盘距在台湾岛上的那些台毒势力,它们挟洋自重,认贼为父,竟妄图将台湾分裂出去,我们能答应么?中国人民不会答应,中国人民解放军也不会答应,今日长缨在手,何时缚住苍龙?相信就在明天。

回看身后的城墙-孟良城的南堡墙

我沿着南堡墙走到了孟良城的最终西端,登上了西南角的敌楼废墟。这座敌楼在长城遗产网上标为亚家庄村7号台,它的原始编号大概率也是7号台,即宁字7号台。 7号台楼体部分已完全倒塌,只剩底部的砖石基座,已看不出这座敌楼原来的模样,从沙飞的老照片中,可以看出7号台是座四眼楼。这是今天我们所能知道的有关宁字7号台唯一的信息。感谢沙飞,不但为当时的中国拍摄了大批无比珍贵的抗战题材照片,也为我们研究长城留下了富贵的历史资料。 实地观察,7号台楼座较窄,故应该不是4X4的敌楼,大概率是3X4r敌楼。

老慢拍的,我在7号敌楼上

从7号台上回望我们走过的长城,能清楚的看到孟良城段长城的最南端,即亚家庄34号马面处

在明代,宁静安堡是宁字号长城的核心所在,它即是宁静安营的指挥中枢,也是屯兵的兵营。如今的孟良城,昔日的兵营建筑全都不存,只留下少量石头构件,如柱脚石、上马石、碌砫、米臼等等,据说还有两块关庙记事碑残块,上次来我没有刻意寻找,只是沿路顺手拍了两张照片。这次我刻意的找寻了一翻,还是没看见那两块残碑。 孟良城内,散落的上马石、碌砫等

这个不是上马石,应是某种建筑构件

舂米的石臼

最后修改于 2022-08-24 18:37

阅读(?)评论(0)

|

||

评论 想第一时间抢沙发么?

想第一时间抢沙发么?